Как проходили 10 лет раскопок: главные события и открытия

Как и с кем жил трогонтериевый слон

Как слон стал героем фильма, бардоперы и съездил в «гастрольный тур»

Каким будет новый музей «Пермский период»: виртуальная прогулка

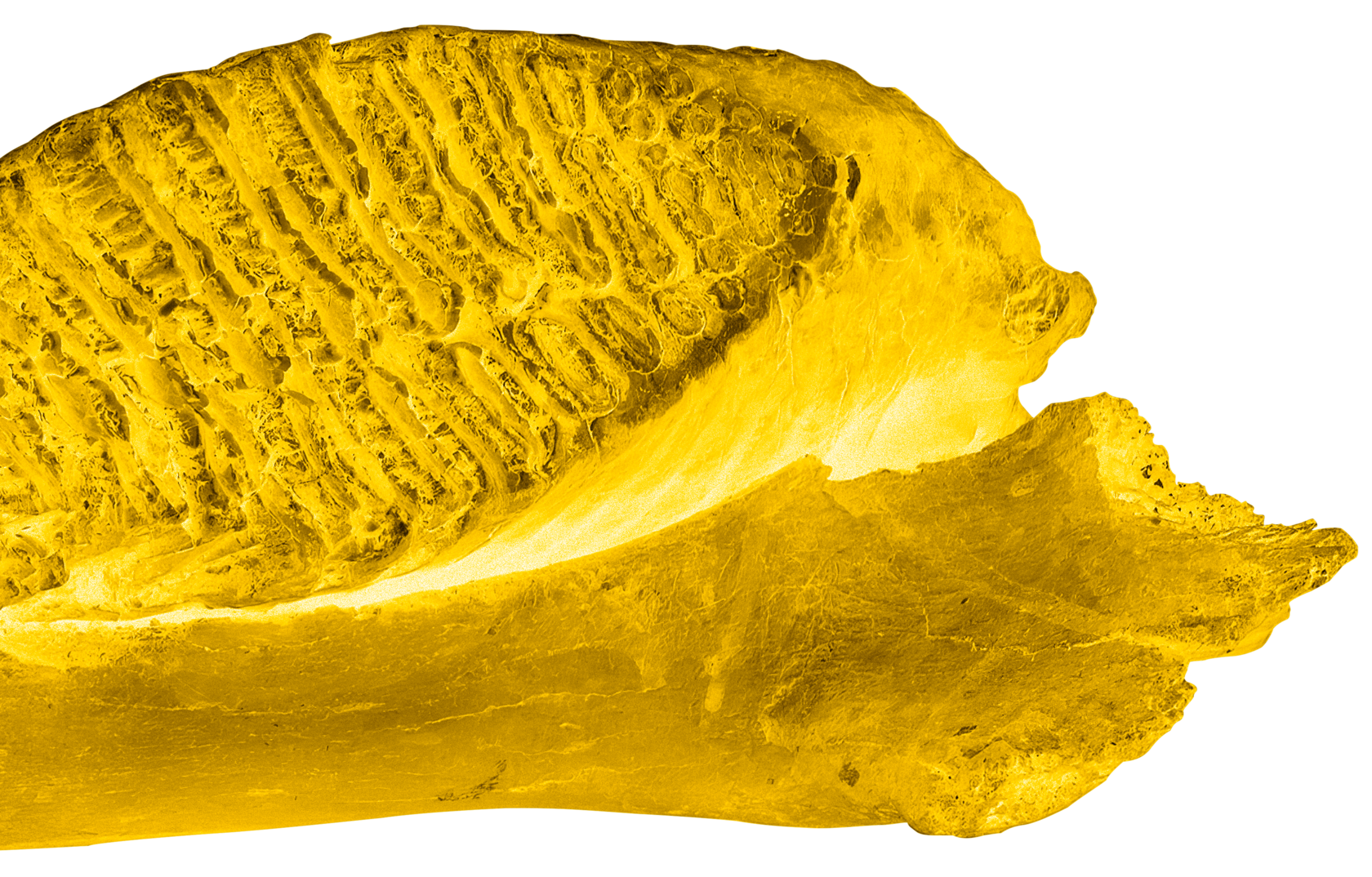

Нижняя челюсть

(mandibula)

и левый нижний зуб

(mandibula)

и левый нижний зуб

Как помочь слону обрести дом и стать частью большой истории

«Прислонись»: фотографии, фильмы, интервью

Фото раскопок

Издательский проект, посвященный уникальной палеонтологической находке Пермского краеведческого музея — трогонтериевому слону

Древности Пермского края. Оханский слон

Трогонтериевый слон своими словами

фильмы о раскопках трогонтериевого слона в оханском районе

Клип на песню «Трогонтериевый слон»

интервью

Денис Востриков: мамонты, птицы и необыкновенные слоники

рабочий экспедиции

Вы знали что-нибудь о мамонтах в детстве?

– Я имел очень общее представление. Всегда динозавры-мамонты мешаются в одну кучу. Я не «улетал» в детстве по этой теме, но интересовался. У меня книга об этом даже была – «Силур, девон, карбон».

Тяжело копать?

– Да, тяжело физически, но интересно.

Как вы развлекаетесь? Мне сказали, что вы какую-то книгу читали, а когда она закончилась, взяли определитель птиц.

Женя Выгузова меня удивила. В обычной жизни птиц не замечаешь. А тут я начал читать эту книгу, слышать каких-то птиц, видеть. Это было очень интересно. И потом она стала делать необыкновенных слонов из глины. Мы ходили, несколько лет месили эту глину. А она эту глину замесила, обожгла, и слоники как будто с выставки вышли. Интересные люди, конечно.

А вы лично находили какую-нибудь кость?

– Я находил бедренную кость большую.

Есть у вас мечта, связанная с раскопками? Может быть, чтобы они закончились?

– Сложно сказать, с одной стороны, сложно физически копать, с другой – стало традицией. О! Чтоб комаров не было.

– Я имел очень общее представление. Всегда динозавры-мамонты мешаются в одну кучу. Я не «улетал» в детстве по этой теме, но интересовался. У меня книга об этом даже была – «Силур, девон, карбон».

Тяжело копать?

– Да, тяжело физически, но интересно.

Как вы развлекаетесь? Мне сказали, что вы какую-то книгу читали, а когда она закончилась, взяли определитель птиц.

Женя Выгузова меня удивила. В обычной жизни птиц не замечаешь. А тут я начал читать эту книгу, слышать каких-то птиц, видеть. Это было очень интересно. И потом она стала делать необыкновенных слонов из глины. Мы ходили, несколько лет месили эту глину. А она эту глину замесила, обожгла, и слоники как будто с выставки вышли. Интересные люди, конечно.

А вы лично находили какую-нибудь кость?

– Я находил бедренную кость большую.

Есть у вас мечта, связанная с раскопками? Может быть, чтобы они закончились?

– Сложно сказать, с одной стороны, сложно физически копать, с другой – стало традицией. О! Чтоб комаров не было.

Евгения Выгузова: «Понимаешь — спасение кости зависит от тебя»

хранитель фондов и препаратор, участник экспедиции

Ранее с палеонтологическим материалом я дел не имела. Присоединившись к камеральной обработке, до сих пор испытываю волнение, потому что кости хрупкие. Когда видишь кость, на которой трещина, понимаешь, что она может развалиться и спасение ее зависит от тебя, – это очень ответственно. Начинаешь чистить – затягивает, потому что хочется сделать максимально хорошо.

Большой полевой опыт – это когда люди по 20–30 лет в полях, а я ездила «в поле» только в студенчестве. Палеонтологическая экспедиция первая. Когда видишь эту массу глины, никакие фотографии, никакие видеозаписи не передают масштабов, если ты не увидел это живьем. Фотографии: да, склон большой, глина красная.

Из всей глины, которую перетаскали мужчины, можно было построить крепость. Невероятно много глины, невероятно тяжелые условия, люди полностью отдаются этому делу. Заметно, что они очень устают к концу рабочего дня, к концу полевого сезона, однако задора у них не отнять!

Вот Денис, когда у него закончилась книга, сказал: «Дайте мне что-нибудь почитать». Я: «У меня только определитель птиц Рябицева есть». И в обеденный перерыв, между раскопками, из палатки доносилось: «А вы слышали, как поют зяблики?» – и он читал, как Рябицев описывал: «вить-вить» или «тири-тири», и это было потрясающе.

В этом году я ехала как препаратор. Все, что нашли, надо было просушить, если была возможность – почистить, и пропитать. Евгений Николаевич и Эдуард Викторович сверялись по карте-схеме. Евгений Николаевич первично или уже конкретно определял, что это за кость. Все это записывалось на этикетку, на хранение укладывалось в ящичек и оставлялось в маленьком привозном вагончике. Это была моя самая главная функция. Занималась промывкой грунта вместе с Катериной Воскресенской, геоморфологом из Института географии РАН в Москве, а потом Катерина показала мне видео с дюгонем. Чудная животинка! Старалась помогать повару Дмитрию: он и копать успевал, и изысканные блюда готовил!

Один раз, побывав в «полях», каким бы ни было направление – орнитология или палеонтология, испытываешь притяжение всю жизнь.

Большой полевой опыт – это когда люди по 20–30 лет в полях, а я ездила «в поле» только в студенчестве. Палеонтологическая экспедиция первая. Когда видишь эту массу глины, никакие фотографии, никакие видеозаписи не передают масштабов, если ты не увидел это живьем. Фотографии: да, склон большой, глина красная.

Из всей глины, которую перетаскали мужчины, можно было построить крепость. Невероятно много глины, невероятно тяжелые условия, люди полностью отдаются этому делу. Заметно, что они очень устают к концу рабочего дня, к концу полевого сезона, однако задора у них не отнять!

Вот Денис, когда у него закончилась книга, сказал: «Дайте мне что-нибудь почитать». Я: «У меня только определитель птиц Рябицева есть». И в обеденный перерыв, между раскопками, из палатки доносилось: «А вы слышали, как поют зяблики?» – и он читал, как Рябицев описывал: «вить-вить» или «тири-тири», и это было потрясающе.

В этом году я ехала как препаратор. Все, что нашли, надо было просушить, если была возможность – почистить, и пропитать. Евгений Николаевич и Эдуард Викторович сверялись по карте-схеме. Евгений Николаевич первично или уже конкретно определял, что это за кость. Все это записывалось на этикетку, на хранение укладывалось в ящичек и оставлялось в маленьком привозном вагончике. Это была моя самая главная функция. Занималась промывкой грунта вместе с Катериной Воскресенской, геоморфологом из Института географии РАН в Москве, а потом Катерина показала мне видео с дюгонем. Чудная животинка! Старалась помогать повару Дмитрию: он и копать успевал, и изысканные блюда готовил!

Один раз, побывав в «полях», каким бы ни было направление – орнитология или палеонтология, испытываешь притяжение всю жизнь.

Эдуард Чурилов: «Самое сложное — начать»

заведующий отделом археологии, участник экспедиции

Если экспедиция совпадает с научным интересом, работать не тяжело. Есть определенные физические трудности, но на них не обращаешь внимания. Если знаешь, ради чего все это делается. Самое трудное – начать: нужно выбрать участок, обосновать, почему именно он, и начать копать в ожидании того, когда будут находки.

Когда мы поехали на это место, у всех уже было представление, куда идет слой, как лучше продолжать. Другое дело, что в разные стороны от участка еще огромное количество неснятой породы, и нужно было путем общего обсуждения решать, куда двигаться дальше, чтобы не копать пустую породу. Такое решение принимается коллегиально, с привлечением всех специалистов.

Я присоединился в первый выезд, в 2011-м. Меня попросили помочь как человека, который ездит в экспедиции. Но когда я узнал, что речь идет о трогонтериевом слоне, у меня сразу появилась аналогия с другим нашим памятником – на Сылве, где рядом с местонахождением трогонтериевого слона нашлось местонахождение, связанное с неандертальцами. Естественно, я не мог упустить такой случай. У нас в Прикамье такой древности, прямо скажем, мало. Стоянка Ельники-2, и все. И вообще я люблю ездить в экспедиции не только по своему профилю, но и с другими специалистами, а эта экспедиция комплексная. В частности, привлечен специалист по геоморфологии, по палеопочвам, что для меня как археолога-каменщика очень актуально, потому что у нас большие проблемы с описанием почв этого периода.

Я настоял, чтобы вели схемы, со второго года раскопок. Любой план, кроме документирования раскопок, дает возможность прогнозирования направления работ на следующие годы и сильно облегчает работу. Там изображено точное местонахождение всех находок с привязкой к местности, с расположением относительно друг друга. И любой человек может реконструировать ход работ и саму структуру местонахождения.

Мечта – исследовать это местонахождение наиболее полно, потому что берега разрушаются и могут быть утрачены в будущем. А вторая мечта – чтобы та слаженная команда, которая возникла в ходе экспедиций, не распадалась и продолжила работать на других памятниках.

Когда мы поехали на это место, у всех уже было представление, куда идет слой, как лучше продолжать. Другое дело, что в разные стороны от участка еще огромное количество неснятой породы, и нужно было путем общего обсуждения решать, куда двигаться дальше, чтобы не копать пустую породу. Такое решение принимается коллегиально, с привлечением всех специалистов.

Я присоединился в первый выезд, в 2011-м. Меня попросили помочь как человека, который ездит в экспедиции. Но когда я узнал, что речь идет о трогонтериевом слоне, у меня сразу появилась аналогия с другим нашим памятником – на Сылве, где рядом с местонахождением трогонтериевого слона нашлось местонахождение, связанное с неандертальцами. Естественно, я не мог упустить такой случай. У нас в Прикамье такой древности, прямо скажем, мало. Стоянка Ельники-2, и все. И вообще я люблю ездить в экспедиции не только по своему профилю, но и с другими специалистами, а эта экспедиция комплексная. В частности, привлечен специалист по геоморфологии, по палеопочвам, что для меня как археолога-каменщика очень актуально, потому что у нас большие проблемы с описанием почв этого периода.

Я настоял, чтобы вели схемы, со второго года раскопок. Любой план, кроме документирования раскопок, дает возможность прогнозирования направления работ на следующие годы и сильно облегчает работу. Там изображено точное местонахождение всех находок с привязкой к местности, с расположением относительно друг друга. И любой человек может реконструировать ход работ и саму структуру местонахождения.

Мечта – исследовать это местонахождение наиболее полно, потому что берега разрушаются и могут быть утрачены в будущем. А вторая мечта – чтобы та слаженная команда, которая возникла в ходе экспедиций, не распадалась и продолжила работать на других памятниках.

Михаил Воскресенских: «Держать удар под комарами легко в такой доброй компании»

автор фильма про раскопки, режиссер, фотохроникер экспедиции

Вы осознаете, что мы живем в мире материальной культуры и все, что люди будут знать о раскопках, – это то, что вы делаете?

– Я к этому исключительно позитивно отношусь, и держать удар под комарами и дождями очень легко в такой веселой и доброй компании. Там такой добрый микроклимат, что ни на паутов, ни на комаров, ни на мошек внимание особо не зацикливается.

Есть что-то, что вы тайно мечтаете снять?

– Тайного ничего нет. Все, что мы задумываем, мы снимаем.

Вы пересматриваете фото из экспедиции в свободное от работы время? Это источник вдохновения или усталости?

– Фото пересматривать некогда. Смотрю на них в публикациях на страницах социальных сетей и радуюсь!

Как вы думаете, что произойдет со слоном и нами, скажем, через 50 лет?

– Через 50 лет слону бы исполнилось 200 050 лет примерно, и с ним уже все, что можно было произойти, произошло. А что произойдет с нами, так это зависит от нас. Будем мы каждый день жить, любить, развиваться, тогда доживем, и все с нами будет прекрасно. А если, как этот слон, попадем в болото тупости и лени, так и останутся от нас только косточки.

– Я к этому исключительно позитивно отношусь, и держать удар под комарами и дождями очень легко в такой веселой и доброй компании. Там такой добрый микроклимат, что ни на паутов, ни на комаров, ни на мошек внимание особо не зацикливается.

Есть что-то, что вы тайно мечтаете снять?

– Тайного ничего нет. Все, что мы задумываем, мы снимаем.

Вы пересматриваете фото из экспедиции в свободное от работы время? Это источник вдохновения или усталости?

– Фото пересматривать некогда. Смотрю на них в публикациях на страницах социальных сетей и радуюсь!

Как вы думаете, что произойдет со слоном и нами, скажем, через 50 лет?

– Через 50 лет слону бы исполнилось 200 050 лет примерно, и с ним уже все, что можно было произойти, произошло. А что произойдет с нами, так это зависит от нас. Будем мы каждый день жить, любить, развиваться, тогда доживем, и все с нами будет прекрасно. А если, как этот слон, попадем в болото тупости и лени, так и останутся от нас только косточки.

Лариса Жужгова: «Проект будет жить и после полевых исследований»

заведующая сектором естественно-исторических коллекций музея, руководитель камеральных работ

Что держит всех этих людей вместе?

– Каждый раз, когда приезжаешь, интересно, как выглядит место через год. Примерно видишь, что будем делать дальше, в каком направлении будем копать. Люди приезжают на эти две недели самые разные. У всех намерение использовать экспедиционное время по максимуму. И тем не менее у всех сохраняются свои привычки, каждый не теряет своей индивидуальности. Иногда руководители опираются на «таланты» этих очень разных людей. Например, Денис не только хорошо копает, но и хорошо плотничает. Ему поручается очень ответственное дело – изготовление ящиков для монолитов и опалубок для гипсовых пирогов. Я могу помыть посуду и знаю, как не навредить природе при этом: у нас самое экологичное моющее средство – горчичный порошок!

– Если кто-то волевым решением скажет, что экспедиция завершена. Значит ли это, что конец команде?

– К точке в полевых исследованиях я готова. Потому что я знаю, что такое выезд, сколько это стоит в деньгах, в людях. У нас нет специализированного полевого отряда, мы все в музее занимаем различные должности и выполняем очень разные функции. Но камеральные работы будут продолжаться. А так – проект, который имеет такое длинное красивое название – Научно-исследовательский музейный проект «Трогонтериевый слон», – будет жить в будущем экспонате, в изучении того материала, который мы отобрали «в поле», в лабораторных исследованиях, научных публикациях, в изучении животных, которых нашли рядом со слоном. Это отдельная тема. Проект будет жить и после полевых исследований.

Да, люди будут вместе, проект – он же приСЛОНяет, будет жить бардопера, фотографии в Интернете, байки о раскопках, видеосюжеты, дети, которые сделали поделки на тему «Трогонтериевый слон» для палеонтологической конференции. Наконец, появится экспонат – скелет, который станет зримым символом объединения людей вокруг этого события из истории жизни нашего Пермского краеведческого музея.

– Каждый раз, когда приезжаешь, интересно, как выглядит место через год. Примерно видишь, что будем делать дальше, в каком направлении будем копать. Люди приезжают на эти две недели самые разные. У всех намерение использовать экспедиционное время по максимуму. И тем не менее у всех сохраняются свои привычки, каждый не теряет своей индивидуальности. Иногда руководители опираются на «таланты» этих очень разных людей. Например, Денис не только хорошо копает, но и хорошо плотничает. Ему поручается очень ответственное дело – изготовление ящиков для монолитов и опалубок для гипсовых пирогов. Я могу помыть посуду и знаю, как не навредить природе при этом: у нас самое экологичное моющее средство – горчичный порошок!

– Если кто-то волевым решением скажет, что экспедиция завершена. Значит ли это, что конец команде?

– К точке в полевых исследованиях я готова. Потому что я знаю, что такое выезд, сколько это стоит в деньгах, в людях. У нас нет специализированного полевого отряда, мы все в музее занимаем различные должности и выполняем очень разные функции. Но камеральные работы будут продолжаться. А так – проект, который имеет такое длинное красивое название – Научно-исследовательский музейный проект «Трогонтериевый слон», – будет жить в будущем экспонате, в изучении того материала, который мы отобрали «в поле», в лабораторных исследованиях, научных публикациях, в изучении животных, которых нашли рядом со слоном. Это отдельная тема. Проект будет жить и после полевых исследований.

Да, люди будут вместе, проект – он же приСЛОНяет, будет жить бардопера, фотографии в Интернете, байки о раскопках, видеосюжеты, дети, которые сделали поделки на тему «Трогонтериевый слон» для палеонтологической конференции. Наконец, появится экспонат – скелет, который станет зримым символом объединения людей вокруг этого события из истории жизни нашего Пермского краеведческого музея.

Наталья Краснослободская: «Мне нравилось видеть, как из глины можно получить какую-то кость»

препаратор

Что объединяет тебя и слона? Слон был-был и исчез на время. Ты скучаешь?

– Первое время я отдыхала от препарирования, а потом заскучала и прочитала много научных статей о препарировании кости, и мне захотелось вновь поработать. У меня появилось желание сделать что-то новое, какую-то новую работу. Может быть, с клеем поэкспериментировать. Мне нравилась камеральная работа. Мне нравилось видеть, как из глины появляется что-то необычное, как из этого можно получить какую-то кость, как предмет можно законсервировать. И тогда получается экспонат, который можно держать в руках. Сначала эти предметы мягкие, хрупкие. И это интересно, когда своими руками можно довести их «до ума» и сохранить эти предметы в лучшем виде.

Из небытия в вечность. Расскажи о любимом предмете из коллекции, которую ты хранишь.

– Это музыкальная шкатулка. У нее есть легенда, сохранился нотный ряд, и она в рабочем состоянии. Известна история этой шкатулки: где она продавалась, кому она принадлежала. Механизмы и корпусы шкатулок изготавливались отдельно, даже в разных странах, потом их собирали. Это начало XIX века.

Какая кость слона тебе больше всего нравится?

– Есть любимая челюсть слона. Находка 2016 года. А еще большая кость, которая раскалывалась на несколько частей, с помощью подбора клеевого состава ее удалось сохранить.

Как считаешь, что важнее – слон или шкатулка?

– Эти предметы нельзя сравнивать. Если у тебя спрашивают: кто важнее – мама или дитя. Невозможно выбрать.

Мечта?

– Мне хочется увидеть слона в собранном виде, чтобы посмотреть, насколько полным будет скелет.

– Первое время я отдыхала от препарирования, а потом заскучала и прочитала много научных статей о препарировании кости, и мне захотелось вновь поработать. У меня появилось желание сделать что-то новое, какую-то новую работу. Может быть, с клеем поэкспериментировать. Мне нравилась камеральная работа. Мне нравилось видеть, как из глины появляется что-то необычное, как из этого можно получить какую-то кость, как предмет можно законсервировать. И тогда получается экспонат, который можно держать в руках. Сначала эти предметы мягкие, хрупкие. И это интересно, когда своими руками можно довести их «до ума» и сохранить эти предметы в лучшем виде.

Из небытия в вечность. Расскажи о любимом предмете из коллекции, которую ты хранишь.

– Это музыкальная шкатулка. У нее есть легенда, сохранился нотный ряд, и она в рабочем состоянии. Известна история этой шкатулки: где она продавалась, кому она принадлежала. Механизмы и корпусы шкатулок изготавливались отдельно, даже в разных странах, потом их собирали. Это начало XIX века.

Какая кость слона тебе больше всего нравится?

– Есть любимая челюсть слона. Находка 2016 года. А еще большая кость, которая раскалывалась на несколько частей, с помощью подбора клеевого состава ее удалось сохранить.

Как считаешь, что важнее – слон или шкатулка?

– Эти предметы нельзя сравнивать. Если у тебя спрашивают: кто важнее – мама или дитя. Невозможно выбрать.

Мечта?

– Мне хочется увидеть слона в собранном виде, чтобы посмотреть, насколько полным будет скелет.

Алексей Путинцев: «Приключения начались сразу»

администратор фильма «Древности Пермского края. Оханский слон»

– В мои задачи входило договариваться с администрациями, обеспечивать жильем, питанием, арендой съемочного оборудования для команды и выдавать всем суточные. Моя часть фильма была связана с приезжими специалистами из Польши и Голландии. Эти люди имели опыт в создании музеев, движений на основе местных находок, и они приехали делиться опытом с Оханским, Очерским районами. Я не помню, сколько материала вошло в фильм, снятый совместно со мной, но от этого приключений не было меньше. Я свозил гостей по всему Пермскому краю осмотреть палеонтологические диковины. Мы были в Кунгурском, Очерском, Оханском районах и везде снимали.

Приключения начались сразу. Елена Языкова, профессор Опольского университета, забыла паспорт в самолете. Я хотел поспать: поскольку съемки шли до и после этого, спал я мало. Но в итоге пришлось доставать паспорт. То они требовали, чтобы в поездку с Милой обязательно взяли посикунчиков. Нам нажарили очень много посикунчиков, и все мы дружно грызли их, пока ехали в Кунгур. И еще. В Кунгур была первая поездка с голландцами и поляками, и по дороге они увидели скальные обнажения, начали кричать: «ROCKS! ROCKS!» – и поднимали руки вверх. И удивлялись: почему никто не копает? Почему никого нет? Там точно что-то есть. И когда мы были на камне Ермак, они что-то долго ковыряли ножичками, им помогал местный биолог, они кричали прямо с горы: «Алексей, Вы живете в раю».

А ты знал раньше про слона?

– Нет. Даже название выучил не сразу.

Мы в раю живем?

– Может быть, если только в палеонтологическом.

Приключения начались сразу. Елена Языкова, профессор Опольского университета, забыла паспорт в самолете. Я хотел поспать: поскольку съемки шли до и после этого, спал я мало. Но в итоге пришлось доставать паспорт. То они требовали, чтобы в поездку с Милой обязательно взяли посикунчиков. Нам нажарили очень много посикунчиков, и все мы дружно грызли их, пока ехали в Кунгур. И еще. В Кунгур была первая поездка с голландцами и поляками, и по дороге они увидели скальные обнажения, начали кричать: «ROCKS! ROCKS!» – и поднимали руки вверх. И удивлялись: почему никто не копает? Почему никого нет? Там точно что-то есть. И когда мы были на камне Ермак, они что-то долго ковыряли ножичками, им помогал местный биолог, они кричали прямо с горы: «Алексей, Вы живете в раю».

А ты знал раньше про слона?

– Нет. Даже название выучил не сразу.

Мы в раю живем?

– Может быть, если только в палеонтологическом.

Ирина Чернега: «Эта история не про одного человека — слон у каждого свой»

руководитель проекта «Трогонтериевый слон и все, все, все!»

– Моя история с трогонтериевым слоном началась с того, что я пришла в Музей пермских древностей, увидела выставку про раскопки и ужасно удивилась тому, что это все происходит рядом с селом Острожка, где я жила на тот момент уже два года. Тогда я только начала работать в качестве заведующей общественного музея и поняла, что ничего не знаю в этой сфере, что нужно как-то самообразовываться. Вот я и пошла смотреть, как люди работают. Когда я поняла, чему посвящена выставка, у меня был шок! На тот момент про раскопки в районе я слышала лишь нечто подобное: «Кто-то где-то что-то копает, и не лень же людям этим заниматься». И все. После того примечательного дня я стала адептом трогонтериевого слона.

История сложившейся вокруг раскопок социокультурной деятельности именно на месте обнаружения слона – это очень удачный пример сохранения баланса между брать и давать. Проекты при поддержке сначала конкурса «Культурная мозаика», потом «Пермский край – территория культуры» способствовали тому, чтобы район получил новые возможности для развития в общественной и культурной сфере. Пришли новые знания, появились партнерские связи, люди немного расшевелились. Без этого после раскопок слона осталась бы лишь одна большая яма, и все. А это бы чувствовалось как несправедливость по отношению к территории. По моим ощущениям, после этих проектов жизнь в районе стала более открытой внешнему миру, а не замкнутой сама на себе.

Кто будет без тебя заниматься историей со слоном в районе?

– Если вначале я была, можно сказать, единственным носителем интереса к раскопкам и видения того, что это ресурс территории, то спустя два года слон стал общественным достоянием. Каждый, кто так или иначе соприкоснулся с трогонтериевой историей, взял что-то свое, адаптировал под свою деятельность. Она ушла «в народ». Эта история точно не про одного человека. Слон у каждого свой. Я выполнила свою функцию в качестве инициатора. Думаю, было бы неправильно продолжать замыкать все на себя.

История сложившейся вокруг раскопок социокультурной деятельности именно на месте обнаружения слона – это очень удачный пример сохранения баланса между брать и давать. Проекты при поддержке сначала конкурса «Культурная мозаика», потом «Пермский край – территория культуры» способствовали тому, чтобы район получил новые возможности для развития в общественной и культурной сфере. Пришли новые знания, появились партнерские связи, люди немного расшевелились. Без этого после раскопок слона осталась бы лишь одна большая яма, и все. А это бы чувствовалось как несправедливость по отношению к территории. По моим ощущениям, после этих проектов жизнь в районе стала более открытой внешнему миру, а не замкнутой сама на себе.

Кто будет без тебя заниматься историей со слоном в районе?

– Если вначале я была, можно сказать, единственным носителем интереса к раскопкам и видения того, что это ресурс территории, то спустя два года слон стал общественным достоянием. Каждый, кто так или иначе соприкоснулся с трогонтериевой историей, взял что-то свое, адаптировал под свою деятельность. Она ушла «в народ». Эта история точно не про одного человека. Слон у каждого свой. Я выполнила свою функцию в качестве инициатора. Думаю, было бы неправильно продолжать замыкать все на себя.

Николай Михайлович Назаренко: «Моя мечта, чтобы бивень был доступен для глаза человеческого»

помощник в проведении камеральных работ

Я присоединился в 2018 году. Задание было – вскрыть ящики и освободить фрагменты костей от излишества пены, в которую они были упакованы, от грунта. Прежде чем везти, кости надо проклеивать на месте, чтобы они не рассыпались по дороге, а потом транспортом доставлять сюда.

Вскрываешь ящик, тихонечко убираешь грунт, пока он влажный, тут же идет проклейка этой кости. Все, что не успеваешь проклеить, оставляешь в грунте, чтобы кость не рассыхалась. Потом снова эта кость достается, обматывается и в контейнере везется уже на место для дальнейших работ. Основная проблема была с большим трехметровым бивнем, чтобы он не переломился. Он в одном месте немножко в плохом состоянии и почти в середине этого бивня. Здесь пришлось делать стяжку, потом запенили в кокон, в шубу. Сейчас его вскрывать надо. Но вскрывать частями, иначе он рассохнется, растрескается.

Как вы придумали такие решетки для маленьких бивней?

– Этот бивень надо было поставить на проклейку вертикально, так как он рассыпается, а он тяжелый. И чтобы он не упал, надо было сделать решетку¸ чтобы его поставить и проклеивать. Бивень весит килограммов 35 – 40. Этот обломок. Если все будет хорошо — будет материал для проклейки, у меня в планах соединить обломки. Соединим, и будет полноценный бивень. Там два куска: один — метр с чем-то, другой поменьше. Около двух метров получается бивень.

У меня мечта, чтобы бивень, который сейчас еще в коконе лежит, хорошо отреставрировать и выставить его в экспозицию и чтобы он не лежал в запасниках, а был доступен для глаза человеческого. Тем более это бивень не мамонта, а слона, и сохранность у него хорошая.

Плохо, что нет условий для реставрационных работ, все делается ремесленным способом. Должна быть минимальная мастерская и минимальное оборудование с вытяжкой. Остальное хорошо. Коллектив хороший, умный, грамотный, профессиональный. Многому учусь.

Это все.

Мария Колесник: «Для меня трогонтериевый слон стал точкой приложения творческих сил»

ведущий научный сотрудник отдела природы

В раскопках трогонтериевого слона я не участвовала, хотя спрашивают меня часто: «Вы тоже копаете?» Нет, отвечаю, я сижу в музее, езжу по школам и рассказываю людям, на что идут их налоги. Люди смеются, как над хорошей шуткой, но ведь в самом деле — наука подотчетна перед обществом. Это и есть тот самый научпоп, одна из важнейших задач которого: рассказывать людям, что наука — не просто удовлетворение личного любопытства ученых за государственный счет.

Удивительно было ехать рассказывать про нашего, трогонтериевого, в детский сад. Помню, звонила замдиректора по науке (а она у нас с очень громким голосом): «Да что они там, в детском саду, понимают?!» Как выяснилось: очень даже многое. Мамонтов, слонов вполне себе

представляют, отношение «предок — потомок» тоже. Слово «трогонтериевый» выговаривают. И даже можно объяснить принципы классического дарвинизма (на самом деле это очень просто и объяснение укладывается в три минуты). Так что для меня было открытием, что дети куда разумнее, чем о них обычно говорят.

Посетители с ограниченными возможностями здоровья — это обычно очень теплая и благодарная публика. Помню, приезжала к нам группа из кунгурского отделения ВОС. В группе был очень пожилой, тотально слепой человек, его взрослый сын сопровождал. Подержав на руках макет локтевой кости, он сказал: «О-о-о! Большой!» И расплылся в морщинистой улыбке, будто на солнце прищурился. Что он в этот момент увидел внутренним взором, что почувствовал? Не знаю, но эта улыбка... это то, для чего я работаю.

У вымерших животных есть потрясающая черта: они захватывают воображение. Их облик, характер, привычки — мы не можем знать наверняка, а значит, дорогу фантазии! Оглядываясь назад, я понимаю, что в выступлениях на этих гастролях я лепила образ трогонтериевого слона из глины слов.

Для меня трогонтериевый слон стал точкой приложения творческих сил. Показать животных в некотором балансе между достоверностью и выразительностью, одушевленностью — отличная задачка для художника-любителя!

Удивительно было ехать рассказывать про нашего, трогонтериевого, в детский сад. Помню, звонила замдиректора по науке (а она у нас с очень громким голосом): «Да что они там, в детском саду, понимают?!» Как выяснилось: очень даже многое. Мамонтов, слонов вполне себе

представляют, отношение «предок — потомок» тоже. Слово «трогонтериевый» выговаривают. И даже можно объяснить принципы классического дарвинизма (на самом деле это очень просто и объяснение укладывается в три минуты). Так что для меня было открытием, что дети куда разумнее, чем о них обычно говорят.

Посетители с ограниченными возможностями здоровья — это обычно очень теплая и благодарная публика. Помню, приезжала к нам группа из кунгурского отделения ВОС. В группе был очень пожилой, тотально слепой человек, его взрослый сын сопровождал. Подержав на руках макет локтевой кости, он сказал: «О-о-о! Большой!» И расплылся в морщинистой улыбке, будто на солнце прищурился. Что он в этот момент увидел внутренним взором, что почувствовал? Не знаю, но эта улыбка... это то, для чего я работаю.

У вымерших животных есть потрясающая черта: они захватывают воображение. Их облик, характер, привычки — мы не можем знать наверняка, а значит, дорогу фантазии! Оглядываясь назад, я понимаю, что в выступлениях на этих гастролях я лепила образ трогонтериевого слона из глины слов.

Для меня трогонтериевый слон стал точкой приложения творческих сил. Показать животных в некотором балансе между достоверностью и выразительностью, одушевленностью — отличная задачка для художника-любителя!

Ксения Васильева: «Логотип несет в себе жизнь и юмор»

автор фирменного стиля научно-исследовательского музейного проекта «Трогонтериевый слон»

Фирменный стиль для научной экспедиции выполнен в желтом цвете. Во-первых, этот цвет соответствует окраске временного промежутка в таблице геологических эр и периодов Земли. Это главное. Во-вторых, экспедиции осуществляются в теплое время года, когда все окрашено и освещено теплом. В-третьих, хотелось «согреть» и «оживить», сделать более теплой всю эту историю про поиск останков животных. Чтобы получилось не про смерть, пыль, прах, землю. Поэтому и логотип несет в себе жизнь и юмор, поэтому буквы оживают и смотрят на нас слоновьим глазом.

Слова в логотипе разбиты на короткие слоги не совсем в соответствии с правилами переноса, а более сумбурно. Образованные «пласты» букв напоминают нам о сути поисковой палеонтологической экспедиции: найти слона, который внутри земли спрятан по частям, не по порядку, в разных слоях, что-то глубже, что-то выше. С одной стороны, это просто отдельные буквы. С другой стороны, они вместе — целый слон.

Чтобы увидеть, насколько большое событие происходит в рамках этого проекта, чтобы представить реальность этого животного, мы старались показать его в масштабе 1:1 (в оформлении стенда на Интермузее, в оформлении шатра на эспланаде, при создании баннера «приСЛОНись»).

Слова в логотипе разбиты на короткие слоги не совсем в соответствии с правилами переноса, а более сумбурно. Образованные «пласты» букв напоминают нам о сути поисковой палеонтологической экспедиции: найти слона, который внутри земли спрятан по частям, не по порядку, в разных слоях, что-то глубже, что-то выше. С одной стороны, это просто отдельные буквы. С другой стороны, они вместе — целый слон.

Чтобы увидеть, насколько большое событие происходит в рамках этого проекта, чтобы представить реальность этого животного, мы старались показать его в масштабе 1:1 (в оформлении стенда на Интермузее, в оформлении шатра на эспланаде, при создании баннера «приСЛОНись»).

Елена Метусалло: блины на костре, пирожки с картошкой и чудесная рыба

контрактный управляющий музея и повар экспедиции

В экспедиции 2017 года я была поваром. Чудесное было время. Команда подобралась дружная, веселая и работящая. Мне доставляло большое удовольствие готовить для всех нас, хотелось чем-то удивить, порадовать. То блины на костре, то пирожки с картошкой. Часто жарили рыбу, которую нам приносили местные рыбаки. Такой чудесной рыбы, кажется, не ела никогда. Ведь на костре все получается намного вкуснее и ароматнее, чем на обычной плите. По вечерам за ужином всем коллективом составляли меню на завтра, потом сидели у костра, пели, разговаривали, смеялись. А по утрам дежурный (костровой) разводил костер, чтобы к подъему был готов завтрак. Костровые назначались по очереди, исключительно мужчины. Мы были настоящей командой. Всегда друг другу помогали и поддерживали. Ту экспедицию я вспоминаю с большой теплотой.

Мила Кудряшова: «Наша жизнь гораздо изощреннее, чем любая человеческая фантазия»

режиссер фильма «Древности Пермского края. Оханский слон»

Я предпочитаю документальное кино, потому что наша жизнь гораздо изощреннее, чем любая человеческая фантазия. А когда я начинаю рассказывать, что мы копали трогонтериевого слона, сначала никто не верит, потом улыбки спадают с уст и начинаются расспросы: как это было? И все, конечно, завидуют, что у нас в жизни было такое приключение. Мы даже смеялись в свое время с Андреем Коршуновым, оператором фильма: что было бы, если бы наш фильм был игровым и постановочным, какой бы был бюджет. Конечно же, миллионный. Потому что прямо на наших глазах были выкопаны огромные кости, бедренные кости, настоящий суповой набор трогонтериевого слона.

Мы снимали фильм прежде всего о том, как трогонтериевый слон меняет жизнь, меняет жизнь других людей. И в результате наша жизнь тоже изменилась. Потому самый главный персонаж для нас, помимо трогонтериевого слона, был отец Серафим, которого мы не поставили в тупик вопросом, как он относится к трогонтериевому слону в своем приходе. И он

нам очень подробно рассказал про все чудовища, которые существуют в ортодоксальном сообществе.

Самое сложное – это дорога, дожди и боязнь того, что что-то не получится: кости не раскопаются, все герои будут убиты и несчастны. Нет, мы дождались, все герои были счастливы. Сейчас фильм живет по своим законам, мы над ними не властны. Он участвует в кинофестивалях, он вдохновляет окружающих: подходят ко мне представители разных регионов и говорят, что фильм надо обязательно показать у них, чтобы продемонстрировать властям, как нужно относиться к местным достопримечательностям. Этот фильм был первым из серии. Сейчас я работаю над другим, схожим по тематике проектом – «Драконы Якутии». В данный момент у меня большая связь с эпосом и креативной экономикой, но вдохновение я получила исключительно от слона.

Я не думаю, что через 20 – 30 лет нужно возвращаться к слону. Его рано или поздно докопают, у него появятся родственники, возможно, появится туристическая зона. Мы сделали старт, и теперь наша задача – найти таких же сумасшедших людей, таких же сумасшедших слонов, драконов, динозавров, чтобы они помогали развивать отдаленные территории.

Мы не останавливаемся – мы идем дальше.

Мы снимали фильм прежде всего о том, как трогонтериевый слон меняет жизнь, меняет жизнь других людей. И в результате наша жизнь тоже изменилась. Потому самый главный персонаж для нас, помимо трогонтериевого слона, был отец Серафим, которого мы не поставили в тупик вопросом, как он относится к трогонтериевому слону в своем приходе. И он

нам очень подробно рассказал про все чудовища, которые существуют в ортодоксальном сообществе.

Самое сложное – это дорога, дожди и боязнь того, что что-то не получится: кости не раскопаются, все герои будут убиты и несчастны. Нет, мы дождались, все герои были счастливы. Сейчас фильм живет по своим законам, мы над ними не властны. Он участвует в кинофестивалях, он вдохновляет окружающих: подходят ко мне представители разных регионов и говорят, что фильм надо обязательно показать у них, чтобы продемонстрировать властям, как нужно относиться к местным достопримечательностям. Этот фильм был первым из серии. Сейчас я работаю над другим, схожим по тематике проектом – «Драконы Якутии». В данный момент у меня большая связь с эпосом и креативной экономикой, но вдохновение я получила исключительно от слона.

Я не думаю, что через 20 – 30 лет нужно возвращаться к слону. Его рано или поздно докопают, у него появятся родственники, возможно, появится туристическая зона. Мы сделали старт, и теперь наша задача – найти таких же сумасшедших людей, таких же сумасшедших слонов, драконов, динозавров, чтобы они помогали развивать отдаленные территории.

Мы не останавливаемся – мы идем дальше.

Юлия Глазырина: «Я и предположить не могла, в какие приключения этот слон нас заведет»

заведующая отделом природы

История со слоном для меня стала очень необычной, я и предположить не могла, в какие приключения этот слон нас заведет. Благодаря слону, а вернее тому, что на съемки фильма с режиссером Милой Кудряшовой приехали ученые – Джон Ягт и Елена Языкова, – я оказалась на летней школе в местечке Красеюв в Силезии, на юго-западе Польши. Эта никому не интересная еще 15 лет назад деревня стала настоящим исследовательским центром и центром туризма: в начале 2000-х годов здесь, в промышленном карьере, были обнаружены кости раннетриасовых амфибий.

Владелец карьера поступил очень благородно – отдал эту территорию муниципалитету, чтобы организовать научные исследования силами Опольского университета и построить на этом месте просветительский парк. Теперь его посещают 300 000 человек в год, а депрессивная территория благодаря туризму – на экономическом и социальном пике.

Можно назвать его парком развлечений, потому что организован он так, как в лучшем «Диснейленде», но с точки зрения баланса науки и шалости все прекрасно продумано!

Здесь устроен «туннель времени», на поезде провозящий через несколько великих вымираний и «оживаний» в истории Земли. Поезд останавливается в конце пермского периода, переводя гиперреальность в реальность – на границе перми и триаса вас встречают скульптуры диметродонов, самых известных ящеров из пермского периода. Далее путь нужно проходить пешком – как раз начинаются разрезы, их фрагмент накрыт стеклянным павильоном, а чуть дальше от маршрута ежегодно проходят раскопки. Здесь все еще прямо из склона «выпирают» силеозаурусы ополензисы, метапозавры и другие обитатели этой земли.

А после… после начинается самое восхитительное – на границе карьера, превращенного в озеро, гуляют огромные, в натуральную величину динозавры. Тропа ведет мимо них и хотя мы точно знаем, что и они вымерли, все равно в сумерках оборачиваемся назад проверить, не повернет ли какой-то из них голову к закату.

Владелец карьера поступил очень благородно – отдал эту территорию муниципалитету, чтобы организовать научные исследования силами Опольского университета и построить на этом месте просветительский парк. Теперь его посещают 300 000 человек в год, а депрессивная территория благодаря туризму – на экономическом и социальном пике.

Можно назвать его парком развлечений, потому что организован он так, как в лучшем «Диснейленде», но с точки зрения баланса науки и шалости все прекрасно продумано!

Здесь устроен «туннель времени», на поезде провозящий через несколько великих вымираний и «оживаний» в истории Земли. Поезд останавливается в конце пермского периода, переводя гиперреальность в реальность – на границе перми и триаса вас встречают скульптуры диметродонов, самых известных ящеров из пермского периода. Далее путь нужно проходить пешком – как раз начинаются разрезы, их фрагмент накрыт стеклянным павильоном, а чуть дальше от маршрута ежегодно проходят раскопки. Здесь все еще прямо из склона «выпирают» силеозаурусы ополензисы, метапозавры и другие обитатели этой земли.

А после… после начинается самое восхитительное – на границе карьера, превращенного в озеро, гуляют огромные, в натуральную величину динозавры. Тропа ведет мимо них и хотя мы точно знаем, что и они вымерли, все равно в сумерках оборачиваемся назад проверить, не повернет ли какой-то из них голову к закату.

Юлия Арсланова: «Такой трепет, когда берешь кость в руки, вот это – уже слон!»

ведущий научный сотрудник отдела природы

В 2017 году к нам пришел скульптор Алексей Татаринов делать макеты костей слона. И выяснилось, что это очень интересная технология. По обмерам кости из утеплителя пеноплекса вырезается основа для модели, сверху накладывается монтажная сетка и слой гипса. И потом начинается процесс творчества – повторить всю поверхность с точностью до миллиметра и соблюсти размеры. А после еще и покрасить в цвет настоящей кости. Это был очень интересный и захватывающий процесс. Вроде бы понимаешь, что модель – не настоящая кость, а смотрится как настоящая. И такой трепет, когда берешь их в руки, вот это – уже слон! История творится прямо на наших глазах.

Макеты костей используются в рамках занятий на мероприятиях в музее. Чтобы люди могли прикоснуться, сфотографироваться, понять, какие на самом деле они объемные и какой он был большой. Через эти макеты мы стараемся убрать границу между экспонатами и человеком, чтобы он заинтересовался, потрогал, почувствовал, понял.

В ящиках с песком, который так любят раскапывать дети, – не просто модели костей, а реконструкция монолита, то есть тех деревянных ящиков с породой, в которых вывезли кости с раскопа. Принцип точно такой же, но вандалоустойчивость намного выше. Потому что каждый день там может быть 500 – 600 детей с кисточками, которые старательно очищают от песка кости, а потом закапывают обратно. Необходимо, чтобы они не потеряли внешнего вида. У скульпторов это очень хорошо получилось.

Плохо это или хорошо, если люди не понимают – перед ними настоящая кость или нет? Наверное, хорошо или плохо – не те критерии. Нужно исходить из задачи. Для научного исследования, конечно, важны подлинники, но они могут разрушиться. А доступно объяснить людям через процесс познания помогают макеты. Я очень надеюсь, что раскопки продолжатся, принесут еще много результатов и закончатся. Мы выберем окончательно всю эту линзу с костями. А через пять лет на Заводе Шпагина или еще где-нибудь встанет пятиметровый слон, даже если это макет, а рядом будут лежать настоящие кости. Я в это верю.

Макеты костей используются в рамках занятий на мероприятиях в музее. Чтобы люди могли прикоснуться, сфотографироваться, понять, какие на самом деле они объемные и какой он был большой. Через эти макеты мы стараемся убрать границу между экспонатами и человеком, чтобы он заинтересовался, потрогал, почувствовал, понял.

В ящиках с песком, который так любят раскапывать дети, – не просто модели костей, а реконструкция монолита, то есть тех деревянных ящиков с породой, в которых вывезли кости с раскопа. Принцип точно такой же, но вандалоустойчивость намного выше. Потому что каждый день там может быть 500 – 600 детей с кисточками, которые старательно очищают от песка кости, а потом закапывают обратно. Необходимо, чтобы они не потеряли внешнего вида. У скульпторов это очень хорошо получилось.

Плохо это или хорошо, если люди не понимают – перед ними настоящая кость или нет? Наверное, хорошо или плохо – не те критерии. Нужно исходить из задачи. Для научного исследования, конечно, важны подлинники, но они могут разрушиться. А доступно объяснить людям через процесс познания помогают макеты. Я очень надеюсь, что раскопки продолжатся, принесут еще много результатов и закончатся. Мы выберем окончательно всю эту линзу с костями. А через пять лет на Заводе Шпагина или еще где-нибудь встанет пятиметровый слон, даже если это макет, а рядом будут лежать настоящие кости. Я в это верю.

Константин Завалин: «Пусть люди запомнят заковыристое название древнего животного»

музыкант, сочинитель песен

Песню «Трогонтериевый слон» я написал в 2015 году, можно сказать, в дороге на раскоп. Ехал из Перми, чтобы сделать материал в интернет-издание, и решил так: надо написать простую въедливую песню. Пусть люди запомнят заковыристое название древнего животного.

После я не раз был в гостях на раскопе и видел, какие классные люди там трудятся. Видел, как тяжела работа. И всякое лето, находясь в экспедиции, чувствовал волшебную, непередаваемую атмосферу. Любое дело – это прежде всего люди, которые его делают. Так ученые, не побоюсь этого слова, пахавшие, на раскопе стали прообразами персонажей бард-оперы «Трогонтериевый слон – суперкости».

Чтобы собрать максимум впечатлений, я отработал полностью один сезон. Итог – 10 песен-портретов, из которых складывается один день работы пермских палеонтологов. Бард-опера записана, и скоро, надеюсь, ее можно будет услышать всем. А это ни много ни мало еще одно свидетельство раскопок трогонтериевого слона в Пермском крае. Ура.

После я не раз был в гостях на раскопе и видел, какие классные люди там трудятся. Видел, как тяжела работа. И всякое лето, находясь в экспедиции, чувствовал волшебную, непередаваемую атмосферу. Любое дело – это прежде всего люди, которые его делают. Так ученые, не побоюсь этого слова, пахавшие, на раскопе стали прообразами персонажей бард-оперы «Трогонтериевый слон – суперкости».

Чтобы собрать максимум впечатлений, я отработал полностью один сезон. Итог – 10 песен-портретов, из которых складывается один день работы пермских палеонтологов. Бард-опера записана, и скоро, надеюсь, ее можно будет услышать всем. А это ни много ни мало еще одно свидетельство раскопок трогонтериевого слона в Пермском крае. Ура.

Петя Стабровский: «Когда мы видим огромный бивень, наше воображение начинает рисовать невероятные картины»

дизайнер

Каждая вещь организует процесс взаимодействия с ней. В зависимости от того, как мы взаимодействуем с предметом, мы испытываем какие-либо чувства. Так, эта выставка представляет собой стеллажи с достаточно узкими и глубокими полками, которые являются витринами, на них размещены тексты интервью, вещи, портреты людей, связанных с раскопками трогонтериевого слона. Стеллажи располагаются вокруг подиума с артефактами с раскопок (кости в обрешетке, ящики, инструменты). Мы как бы смотрим на них через истории участников процесса.

Я предлагаю логику взаимодействия не очень привычную и, может быть, сначала недружелюбную, если смотреть с позиции вальяжно прогуливающегося зрителя.

Этими стеллажами я предлагаю немножко поиграть в исследователя: чтобы получить информацию, нужно приложить физическое усилие. Чтобы рассматривать эту выставку, нужно постоянно перемещаться вокруг костей, двигаться — не только по горизонтали, но и по вертикали — то есть приседать, вставать на возвышенность, исследовать.

Тексты интервью содержат ссылки на публикации в интернете, это является важной частью выставки, как бы расширяя ее в онлайн-пространство, и дает возможность ознакомиться со всем диапазоном событий вокруг слона.

Мы не можем показать слона, мы даже скелет показать его не можем, его никто не видел — раскопки и препарирование еще идут. Поэтому в середине выставки мы поставили подиум для артефактов, которые могут меняться в зависимости от хода работ. Когда мы видим этот огромный бивень в деревянных штуках, наше воображение возбуждается и начинает рисовать невероятные картины. Ширма, из которой вырезан профиль слона, предлагает представить, как эти артефакты собираются в слона. С противоположной стороны находятся прозрачные ширмы-витрины, на которых можно «создавать» слона, что-то дополнять.

Выставка создает оптику рассмотрения феномена раскопок костей древнего животного через события, которые происходят вокруг, показывает, как на самом деле все наши действия связаны и влияют на все, окружающее нас.

Я предлагаю логику взаимодействия не очень привычную и, может быть, сначала недружелюбную, если смотреть с позиции вальяжно прогуливающегося зрителя.

Этими стеллажами я предлагаю немножко поиграть в исследователя: чтобы получить информацию, нужно приложить физическое усилие. Чтобы рассматривать эту выставку, нужно постоянно перемещаться вокруг костей, двигаться — не только по горизонтали, но и по вертикали — то есть приседать, вставать на возвышенность, исследовать.

Тексты интервью содержат ссылки на публикации в интернете, это является важной частью выставки, как бы расширяя ее в онлайн-пространство, и дает возможность ознакомиться со всем диапазоном событий вокруг слона.

Мы не можем показать слона, мы даже скелет показать его не можем, его никто не видел — раскопки и препарирование еще идут. Поэтому в середине выставки мы поставили подиум для артефактов, которые могут меняться в зависимости от хода работ. Когда мы видим этот огромный бивень в деревянных штуках, наше воображение возбуждается и начинает рисовать невероятные картины. Ширма, из которой вырезан профиль слона, предлагает представить, как эти артефакты собираются в слона. С противоположной стороны находятся прозрачные ширмы-витрины, на которых можно «создавать» слона, что-то дополнять.

Выставка создает оптику рассмотрения феномена раскопок костей древнего животного через события, которые происходят вокруг, показывает, как на самом деле все наши действия связаны и влияют на все, окружающее нас.

Сергей Островский: «Парни, спасибо, одни бы мы столько не выкопали»

заведующий отделом социокультурной деятельности, завхоз экспедиции

Каждый сезон приносит новые открытия – и в науке, когда удается выкопать «что-нибудь этакое», и касательно обустройства лагеря, и организации рабочего процесса на раскопе – когда понимаешь, что вывозить грунт тачкой легче, чем таскать носилками, а тачку катать удобнее по мосткам и так далее. Как ни крути, но все эти логичные на первый взгляд, вещи нужно пережить на собственном опыте.

Еще, конечно, каждый год – это новые знакомства, особенно в 2019-м, когда выяснилось, что часть нашей команды не сможет выехать в поле и нужно искать замену. Информация о том, что мы ищем людей в команду, разошлась довольно широко, и на наши страницы в Фейсбуке и ВК пришло много сообщений от неравнодушных людей. К сожалению, мы не могли взять в экспедицию всех желающих – еще раз спасибо тем, кто предложил помощь, но так мы познакомились с Мишей и Димой.

Здесь нужно отвлечься и сказать о важности наличия в отряде повара. Тем более что в топе задаваемых вопросов лидирует «Как вы там кушаете?». Так вот, кушаем мы там хорошо. Большинство из нас умеет готовить, и результат получается даже вполне съедобным, но трудно совместить работу на раскопе с кухней. Тем более что опыт сезона 2017 года, когда кухню взяла на себя Лена, показал все плюсы присутствия повара, которые нивелировали незначительные минусы типа переедания, невозможности похудеть, несмотря на тяжелую работу.

Если кто-то думает, что готовить в экспедиции куда проще, чем копать, вынужден сказать, что вы не правы. Копать проще, поверьте. Поэтому отдельной задачей подготовки к экспедиции 2019 года было найти повара в отряд. Когда очередная смелая девушка через день после собеседования сообщила, что поехать не сможет и мы уже совсем приуныли – появился Дима. На самом деле он просто хотел копать, но случайно проговорился, что профессиональный повар. Думаю, дальше все понятно.

А вот Костя, например, пришел к нам не по объявлению – он приехал снимать про нас сюжет для телевидения и остался на неделю. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить ребят из Казанки – парни, спасибо, каждый год вы нас реально выручаете – одни бы мы столько не выкопали.

Еще, конечно, каждый год – это новые знакомства, особенно в 2019-м, когда выяснилось, что часть нашей команды не сможет выехать в поле и нужно искать замену. Информация о том, что мы ищем людей в команду, разошлась довольно широко, и на наши страницы в Фейсбуке и ВК пришло много сообщений от неравнодушных людей. К сожалению, мы не могли взять в экспедицию всех желающих – еще раз спасибо тем, кто предложил помощь, но так мы познакомились с Мишей и Димой.

Здесь нужно отвлечься и сказать о важности наличия в отряде повара. Тем более что в топе задаваемых вопросов лидирует «Как вы там кушаете?». Так вот, кушаем мы там хорошо. Большинство из нас умеет готовить, и результат получается даже вполне съедобным, но трудно совместить работу на раскопе с кухней. Тем более что опыт сезона 2017 года, когда кухню взяла на себя Лена, показал все плюсы присутствия повара, которые нивелировали незначительные минусы типа переедания, невозможности похудеть, несмотря на тяжелую работу.

Если кто-то думает, что готовить в экспедиции куда проще, чем копать, вынужден сказать, что вы не правы. Копать проще, поверьте. Поэтому отдельной задачей подготовки к экспедиции 2019 года было найти повара в отряд. Когда очередная смелая девушка через день после собеседования сообщила, что поехать не сможет и мы уже совсем приуныли – появился Дима. На самом деле он просто хотел копать, но случайно проговорился, что профессиональный повар. Думаю, дальше все понятно.

А вот Костя, например, пришел к нам не по объявлению – он приехал снимать про нас сюжет для телевидения и остался на неделю. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить ребят из Казанки – парни, спасибо, каждый год вы нас реально выручаете – одни бы мы столько не выкопали.

Татьяна Вострикова: «Самое большое эмоциональное потрясение – это бивень»

директор Пермского краеведческого музея, руководитель экспедиции

Что самое опасное и удивительное… Уже восемь лет мы ведем раскопки в Оханском районе. Я могу назвать лишь два критических момента: утонувший в глине экскаватор на обрыве водохранилища (в дождливое лето 2017 года) и беспокойная медведица с медвежонком, которая обитала поблизости от нашего лагеря. Эти случаи заставили мобилизоваться и просчитать возможный исход ситуаций до мелочей. Все разрешилось, никто из команды и «ни одно животное не пострадало», а экскаватор был эвакуирован из траншеи благодаря помощи инженеров, лесотехников предприятия ООО «Омикрон» под руководством Владимира Аркадьевича Решетникова. Всегда есть риск внештатных ситуаций в полевых условиях, поэтому техника безопасности, аптечка, телефон дежурного Службы спасения и контакты ближайших пунктов скорой помощи – всегда под рукой.

Самое большое эмоциональное потрясение – это бивень 3,15 сантиметра и вся история с его извлечением из слоя! Я не помню себя в этот момент из-за ликования на раскопе, когда его замеряли. Костя Завалин подшутил надо мной в бард-опере, написал строчки в песню, что я приплясывала прямо на раскопе, и это похоже на правду. В последние дни экспедиции 2017 года я зачищала стенку раскопа, и вдруг обнажилась пластина бивня размером с пластиковую карту. – Это альвеолярная часть бивня, и она прочно сидит в глине, – сказал Евгений Николаевич, – значит, перезимует. Мы решили не вскрывать этот фрагмент, а законсервировать. Этот бивень нас ждал целый год (а вернее, более 200 тысяч лет), а мы гадали всю зиму, это всего лишь фрагмент или целый бивень?! В 2018 году вскрыли его весь и обомлели!

Большая находка принесла и большие хлопоты на раскопе. Расчистили бивень быстро, а вот чтобы его упаковать в ящик, пришлось изрядно потрудиться. Во-первых, ящик пришлось мастерить гигантских размеров и по индивидуальному чертежу, так как к бивню примыкал большой фрагмент тазовой кости. Во-вторых, на заполнение пустот большого ящика ушел весь резерв монтажной пены, и пришлось докупать ее в сельских магазинах Оханского района. Теперь мы знаем все адреса строительных магазинов и благодарим за помощь Дмитрия Байдина (главу Оханского городского округа) за скорую доставку на раскоп стройматериалов. В-третьих, возникал вопрос: как кантовать ящик на катер? И это был самый напряженный момент в экспедиции. Благодаря слаженности действий, инженерной мысли капитана катера и сильному желанию привезти бивень в музей все у нас получилось!

Почему люблю эту тяжелую работу?

Как объяснить «почему люблю»? Иногда говорят по отношению к какому-либо делу: «мое» или «не мое». Вот этот проект – точно «мое»! Здесь все мое, по душе и характеру: полевые условия жизни и деловые переговоры в городе, формирование бюджета и публикации под рубрикой «вести с полей». Если дано по силам «выкопать слона» с такой музейной командой, как не быть счастливым от этого осознания?! Экспедиция дает возможность пополнения палеонтологической коллекции музея, партнерство с институтами Российской академии наук и европейскими лабораториями, позволяет комплексно изучать местонахождение, у краеведческого музея формируется своя методика обработки полевого материала, а благодаря

команде Музея пермских древностей полевой и научный материал становится доступным и понятным для пермяков. Хочется, чтобы пермские мальчишки и девчонки знали, что прямо с ними «по соседству» ведутся самые настоящие раскопки древних животных, о которых они читают в википедии или смотрят на ютубе. «Трогонтериевый слон» открывает перед нами перспективу создания нового музея – музея «Пермский период», который возможен только на основе лучших музейных практик и опыта работы команды Музея пермских древностей.

Самое большое эмоциональное потрясение – это бивень 3,15 сантиметра и вся история с его извлечением из слоя! Я не помню себя в этот момент из-за ликования на раскопе, когда его замеряли. Костя Завалин подшутил надо мной в бард-опере, написал строчки в песню, что я приплясывала прямо на раскопе, и это похоже на правду. В последние дни экспедиции 2017 года я зачищала стенку раскопа, и вдруг обнажилась пластина бивня размером с пластиковую карту. – Это альвеолярная часть бивня, и она прочно сидит в глине, – сказал Евгений Николаевич, – значит, перезимует. Мы решили не вскрывать этот фрагмент, а законсервировать. Этот бивень нас ждал целый год (а вернее, более 200 тысяч лет), а мы гадали всю зиму, это всего лишь фрагмент или целый бивень?! В 2018 году вскрыли его весь и обомлели!

Большая находка принесла и большие хлопоты на раскопе. Расчистили бивень быстро, а вот чтобы его упаковать в ящик, пришлось изрядно потрудиться. Во-первых, ящик пришлось мастерить гигантских размеров и по индивидуальному чертежу, так как к бивню примыкал большой фрагмент тазовой кости. Во-вторых, на заполнение пустот большого ящика ушел весь резерв монтажной пены, и пришлось докупать ее в сельских магазинах Оханского района. Теперь мы знаем все адреса строительных магазинов и благодарим за помощь Дмитрия Байдина (главу Оханского городского округа) за скорую доставку на раскоп стройматериалов. В-третьих, возникал вопрос: как кантовать ящик на катер? И это был самый напряженный момент в экспедиции. Благодаря слаженности действий, инженерной мысли капитана катера и сильному желанию привезти бивень в музей все у нас получилось!

Почему люблю эту тяжелую работу?

Как объяснить «почему люблю»? Иногда говорят по отношению к какому-либо делу: «мое» или «не мое». Вот этот проект – точно «мое»! Здесь все мое, по душе и характеру: полевые условия жизни и деловые переговоры в городе, формирование бюджета и публикации под рубрикой «вести с полей». Если дано по силам «выкопать слона» с такой музейной командой, как не быть счастливым от этого осознания?! Экспедиция дает возможность пополнения палеонтологической коллекции музея, партнерство с институтами Российской академии наук и европейскими лабораториями, позволяет комплексно изучать местонахождение, у краеведческого музея формируется своя методика обработки полевого материала, а благодаря

команде Музея пермских древностей полевой и научный материал становится доступным и понятным для пермяков. Хочется, чтобы пермские мальчишки и девчонки знали, что прямо с ними «по соседству» ведутся самые настоящие раскопки древних животных, о которых они читают в википедии или смотрят на ютубе. «Трогонтериевый слон» открывает перед нами перспективу создания нового музея – музея «Пермский период», который возможен только на основе лучших музейных практик и опыта работы команды Музея пермских древностей.

Евгений Мащенко: «Неожиданные находки требовали неожиданных решений»

с.н.с. лаборатории млекопитающих Палеонтологического института РАН, научный руководитель экспедиции

Неожиданные находки, изменившие весь ход работ, были сделаны при раскопках слоев, расположенных ниже. Расчистка слоя, в котором непосредственно был захоронен скелет трогонтериевого слона, позволила добраться до крупных костей конечностей и ребер древнего млекопитающего, концевые части которых палеонтологи заметили еще в 2013 году. Сразу за ними, в дальней от берега водохранилища стенке раскопа, обнаружили части еще двух огромных костей — лопатки и плечевой кости. То есть скелет трогонтериевого слона оказался практически полным! Еще в 2015 году никто этого не предполагал.

По величине лопатки и плечевой кости был определен размер животного: высота его скелета превышала 350 см, а вес живого слона мог быть более 7,5 т. Вскрытие и извлечение костей провели очень аккуратно, с помощью гипсовых чехлов, поверхность которых армировали деревянными брусками. Наиболее крупные кости извлекали с помощью деревянной опалубки, а внутреннее пространство между ее стенкой и костью заполняли монтажной пеной.

Главным сюрпризом раскопок 2016 года стала находка костей второго трогонтериевого слона. До сих пор в России не были известны местонахождения, где сохранились бы скелеты двух (или более) вымерших слонов этого вида. По зубам из нижней челюсти второго слона палеонтологи установили, что он намного старше первого.

Сделанные открытия поставили перед исследователями новые вопросы, один из которых: почему именно в этом месте образовалось захоронение слонов? Удивительно, но их кости сохранились очень хорошо: ранее найденный второй шейный позвонок более молодого слона точно совмещается с его первым позвонком, обнаруженным на другом участке местонахождения в 2016 году. Один из скелетов, возможно, станет наиболее полной находкой в музеях России.

Неожиданные находки требовали столь же неожиданных решений, касающихся транспортировки материалов в Пермский музей. Использовать погрузочную технику на обрыве реки было невозможно, и впервые в практике палеонтологических раскопок полуторатонный монолит с костями слона погрузили на корабль, что потребовало немалой смекалки капитана судна.

«Новые находки в Пермском крае». Наука и жизнь. № 12/2016. С. 19 – 22.

По величине лопатки и плечевой кости был определен размер животного: высота его скелета превышала 350 см, а вес живого слона мог быть более 7,5 т. Вскрытие и извлечение костей провели очень аккуратно, с помощью гипсовых чехлов, поверхность которых армировали деревянными брусками. Наиболее крупные кости извлекали с помощью деревянной опалубки, а внутреннее пространство между ее стенкой и костью заполняли монтажной пеной.

Главным сюрпризом раскопок 2016 года стала находка костей второго трогонтериевого слона. До сих пор в России не были известны местонахождения, где сохранились бы скелеты двух (или более) вымерших слонов этого вида. По зубам из нижней челюсти второго слона палеонтологи установили, что он намного старше первого.

Сделанные открытия поставили перед исследователями новые вопросы, один из которых: почему именно в этом месте образовалось захоронение слонов? Удивительно, но их кости сохранились очень хорошо: ранее найденный второй шейный позвонок более молодого слона точно совмещается с его первым позвонком, обнаруженным на другом участке местонахождения в 2016 году. Один из скелетов, возможно, станет наиболее полной находкой в музеях России.

Неожиданные находки требовали столь же неожиданных решений, касающихся транспортировки материалов в Пермский музей. Использовать погрузочную технику на обрыве реки было невозможно, и впервые в практике палеонтологических раскопок полуторатонный монолит с костями слона погрузили на корабль, что потребовало немалой смекалки капитана судна.

«Новые находки в Пермском крае». Наука и жизнь. № 12/2016. С. 19 – 22.

Светлана Сухарева и Ксения Чуватова: «Про слона рассказали все местные и федеральные СМИ»

Отдел информационного сопровождения и внешних коммуникаций

В преддверии экспедиции 2017 года музей запустил информационную кампанию в сети Интернет о раскопках слона. С помощью официальных групп в социальных сетях трогонтериевый слон, пермское информационное культурное пространство наполнилось темой раскопок. Темами публикаций были выбраны: рассказ о каждом участнике экспедиции, о буднях экспедиционного отряда и находках (мы продолжали публиковать материалы, находясь на раскопках), о методике работ, о том, как обрабатывают находки в полевых условиях и т. д. Рассказ о «кухне» экспедиции вызвал большой интерес со стороны пермских подписчиков, к нашим группам присоединились коллеги из российских и зарубежных музеев, научных институтов.

Впервые в современной практике музея в 2017 году был организован пресс-тур журналистов и блогеров на местонахождении – этот шаг дал новый всплеск публикаций в СМИ о теме раскопок слона. Про слона рассказали все местные СМИ и федеральные, в планах – ВВС и Discovery.

Впервые в современной практике музея в 2017 году был организован пресс-тур журналистов и блогеров на местонахождении – этот шаг дал новый всплеск публикаций в СМИ о теме раскопок слона. Про слона рассказали все местные СМИ и федеральные, в планах – ВВС и Discovery.

Николай Пушкарев: «Необходимо, чтобы слон любыми способами выбирался за стены музея»

экскурсовод Музея пермских древностей

Почему важно, чтобы слон переходил границы музея? Хороший вопрос. Работая в музее, я выяснил, что пермяки чаще всего не подозревают о том, что, кроме демонстрации экспонатов, у музея есть и другая научная деятельность. Несмотря на то, что про трогонтериевого слона, кажется, знает вся Россия, посетители музея задавали и задают вопрос: занимается ли музей раскопками или чем-то еще? И когда слышали в ответ, что да, вот раскапываем трогонтериевого слона, то удивлялись: правда, а мы и не слышали, а что это за слон такой? В ответ вооружаешься лазерной указкой и идешь рассказывать и показывать.

И каждая такая удивленная реакция посетителей подводила меня к мысли о том, что многие пермяки не знают о слоне и не догадываются о его существовании. Поэтому необходимо, чтобы слон любыми способами выбирался за стены музея в форме выездных выставок на различных мероприятиях, лекциях, фильмах, фотовыставках и т. д. Чтобы жители нашего города на вопрос — что можно посмотреть в Перми? — могли ответить не только названием какой-то «дежурной» достопримечательности. А что вот у нас есть трогонтериевый слон — уникальный, между прочим, по сути, единственный в мире.

Как понять «вечность» слона и его «старость»? Вопрос сложный, так как каждый человек к пониманию вечности обычно приходит сам. Он должен это принять и прочувствовать. А вот попробовать его подтолкнуть к этому можно за счет сопоставления слона с какими-то понятными и обыденными для человека предметами. Например, мобильный телефон из «кирпича» превратился в небольшой брусочек, и каким он будет лет через десять, остается только гадать. А вот слон в этом плане постоянен, каким он был много лет назад, когда попал в землю, таким его выкопали, таким он и будет через десять, сто и больше лет. Он неизменен и вечен.

И каждая такая удивленная реакция посетителей подводила меня к мысли о том, что многие пермяки не знают о слоне и не догадываются о его существовании. Поэтому необходимо, чтобы слон любыми способами выбирался за стены музея в форме выездных выставок на различных мероприятиях, лекциях, фильмах, фотовыставках и т. д. Чтобы жители нашего города на вопрос — что можно посмотреть в Перми? — могли ответить не только названием какой-то «дежурной» достопримечательности. А что вот у нас есть трогонтериевый слон — уникальный, между прочим, по сути, единственный в мире.

Как понять «вечность» слона и его «старость»? Вопрос сложный, так как каждый человек к пониманию вечности обычно приходит сам. Он должен это принять и прочувствовать. А вот попробовать его подтолкнуть к этому можно за счет сопоставления слона с какими-то понятными и обыденными для человека предметами. Например, мобильный телефон из «кирпича» превратился в небольшой брусочек, и каким он будет лет через десять, остается только гадать. А вот слон в этом плане постоянен, каким он был много лет назад, когда попал в землю, таким его выкопали, таким он и будет через десять, сто и больше лет. Он неизменен и вечен.

Елена Языкова и Джон Ягт: «Богатый Пермский край не оставил нас равнодушными»

участники съемок фильма «Древности Пермского края. Оханский слон»

В Перми мы оказались по приглашению режиссера Милы Кудряшовой и продюсера Павла Печёнкина. Нам предложили поучаствовать в съемках фильма, посвященного палеонтологии в России и Польше. Идея была крайне привлекательна, и поэтому мы согласились. Кроме того, значение открытия Мурчисоном пермского периода и работ Амалицкого трудно переоценить. И побывать на месте раскопок Чудинова — это большая удача. Мало кто в мировой палеонтологии помнит о работах Петра Чудинова, уникальной находке более 200 скелетов парейазавров в Очере, да и Владимира Амалицкого, к сожалению, практически не вспоминают. А ведь именно Амалицкий на материале, собранном также и в Пермской области, первым сравнил пермскую наземную фауну России с фауной Южной Африки и предположил существование гигантского континента уже в конце XIX века.

Мы очень надеялись, что наше участие в фильме немного поможет популяризации не только работ этих уникальных русских палеонтологов, но и самого пермского периода, значение которого в истории развития жизни на земле огромно. Это был один из самых значительных временных отрезков, когда зарождались такие важные группы организмов, как синапсиды, — по сути, наши предки. Что стратотип такого важного периода в истории Земли

находится в России — это не просто факт, это большая удача. Во всей геохронологической шкале только одна система связана с Россией — пермский период. Большинство было выделено в Англии, Германии или Франции. Это уникальная ситуация, и ее надо беречь и ею гордиться.

Во время поездки нам удалось посетить и пермский коралловый риф — Камень Ермака (никогда в жизни не бывали мы на таком уникальном памятнике неживой природы), и Кунгурскую ледяную пещеру, и стратотип Кунгурского яруса. Мы посетили место раскопок Чудинова и парк Пермского периода в Очере. Мы встретились с потрясающими людьми, увидели уникальные места. К сожалению, фильм не состоялся. Но богатый Пермский край не оставил нас равнодушными, нам удалось увидеть и кусочек очень важного события – раскопки оханского слона. Эта находка плейстоценового гиганта также является крайне важным палеонтологическим событием, с которым мы поздравляем Пермский край. Это было очень интересно — увидеть этот материал и место его находки и познакомиться прежде всего с потрясающими энтузиастами своего дела из Музея пермских древностей. Это потрясающий музей, в котором работают замечательные люди. Удачи вам и, может быть, до новых встреч!

Елена Языкова, профессор Опольского университета (Польша)

John W.M. Jagt, curator of NHM Museum Maastricht (the Netherlands)

Мы очень надеялись, что наше участие в фильме немного поможет популяризации не только работ этих уникальных русских палеонтологов, но и самого пермского периода, значение которого в истории развития жизни на земле огромно. Это был один из самых значительных временных отрезков, когда зарождались такие важные группы организмов, как синапсиды, — по сути, наши предки. Что стратотип такого важного периода в истории Земли

находится в России — это не просто факт, это большая удача. Во всей геохронологической шкале только одна система связана с Россией — пермский период. Большинство было выделено в Англии, Германии или Франции. Это уникальная ситуация, и ее надо беречь и ею гордиться.

Во время поездки нам удалось посетить и пермский коралловый риф — Камень Ермака (никогда в жизни не бывали мы на таком уникальном памятнике неживой природы), и Кунгурскую ледяную пещеру, и стратотип Кунгурского яруса. Мы посетили место раскопок Чудинова и парк Пермского периода в Очере. Мы встретились с потрясающими людьми, увидели уникальные места. К сожалению, фильм не состоялся. Но богатый Пермский край не оставил нас равнодушными, нам удалось увидеть и кусочек очень важного события – раскопки оханского слона. Эта находка плейстоценового гиганта также является крайне важным палеонтологическим событием, с которым мы поздравляем Пермский край. Это было очень интересно — увидеть этот материал и место его находки и познакомиться прежде всего с потрясающими энтузиастами своего дела из Музея пермских древностей. Это потрясающий музей, в котором работают замечательные люди. Удачи вам и, может быть, до новых встреч!

Елена Языкова, профессор Опольского университета (Польша)

John W.M. Jagt, curator of NHM Museum Maastricht (the Netherlands)

Анастасия Шипицина: «Это чудесный процесс, особенно когда ты делаешь это с детьми»

куратор арт-резиденции, Музей современного искусства PERMM

История со слоном для Музея современного искусства началась, как ни странно, не через краеведческий музей, который мы любим и с которым дружим, а через представителей местного сообщества в селе Казанка, а именно через Ирину Чернега, которая приехала на семинар «Подросток плюс музей», поддержанный Фондом Потанина. Мы предложили участникам написать проекты с тем, чтобы поддержали их реализацию в городах Пермского края. Идея Ирины со слоном нам очень понравилась: в Казанке и Острожке велись раскопки слона, но местные жители не до конца понимали, что происходит. Нам показалось, что эта тема может быть интересна для ее интерпретации средствами современного искусства.

Мы понимали, что можем организовать проект, но нужно привлечь художников. Позвали художника Петю Стабровского, который сразу согласился, потому что на тот момент он уже делал выставку про слона в Музее пермских древностей и решил, что слон – это его «тотемное животное». В итоге мы десантом с художниками Любой Шмыковой и Петей

Стабровским приехали в Казанку и Острожку, были приняты Ириной, делали там арт-резиденцию. Этот опыт дал нам понимание нескольких важных моментов. Первое – очень важно, чтобы на месте были энтузиасты, готовые принять наш десант и нести идею. Когда видишь таких энтузиастов, то и сам готов вкладываться в идею. Второе – благодаря проекту «Подросток плюс музей» мы выяснили, что средствами современного искусства можно интерпретировать наследие любого типа: палеонтологическое, краеведческое, историческое, литературное, художественное. Мы поняли эту мысль и стали эту технологию тиражировать. Третье – мы поняли, что нематериальное наследие можно средствами современного искусства «проявлять» в среде и делать видимым. Это чудесный процесс, особенно когда ты делаешь это с детьми.

Важно, что мы работали с детьми из маленького села, в котором обязательно найдется что-то интересное. Здесь, например, нашелся слон! Важно приезжать и «откапывать» что-нибудь важное, воплощать в жизнь вместе с местными детьми и подростками.

Мы понимали, что можем организовать проект, но нужно привлечь художников. Позвали художника Петю Стабровского, который сразу согласился, потому что на тот момент он уже делал выставку про слона в Музее пермских древностей и решил, что слон – это его «тотемное животное». В итоге мы десантом с художниками Любой Шмыковой и Петей

Стабровским приехали в Казанку и Острожку, были приняты Ириной, делали там арт-резиденцию. Этот опыт дал нам понимание нескольких важных моментов. Первое – очень важно, чтобы на месте были энтузиасты, готовые принять наш десант и нести идею. Когда видишь таких энтузиастов, то и сам готов вкладываться в идею. Второе – благодаря проекту «Подросток плюс музей» мы выяснили, что средствами современного искусства можно интерпретировать наследие любого типа: палеонтологическое, краеведческое, историческое, литературное, художественное. Мы поняли эту мысль и стали эту технологию тиражировать. Третье – мы поняли, что нематериальное наследие можно средствами современного искусства «проявлять» в среде и делать видимым. Это чудесный процесс, особенно когда ты делаешь это с детьми.

Важно, что мы работали с детьми из маленького села, в котором обязательно найдется что-то интересное. Здесь, например, нашелся слон! Важно приезжать и «откапывать» что-нибудь важное, воплощать в жизнь вместе с местными детьми и подростками.

Любовь Шмыкова: «Я надеюсь, что проекты, которые мы делаем, оставляют след в головах у ребят»

участник арт-резиденции, Музей современного искусства PERMM