Как проходили 10 лет раскопок: главные события и открытия

Как и с кем жил трогонтериевый слон

Как слон стал героем фильма, бардоперы и съездил в «гастрольный тур»

Каким будет новый музей «Пермский период»: виртуальная прогулка

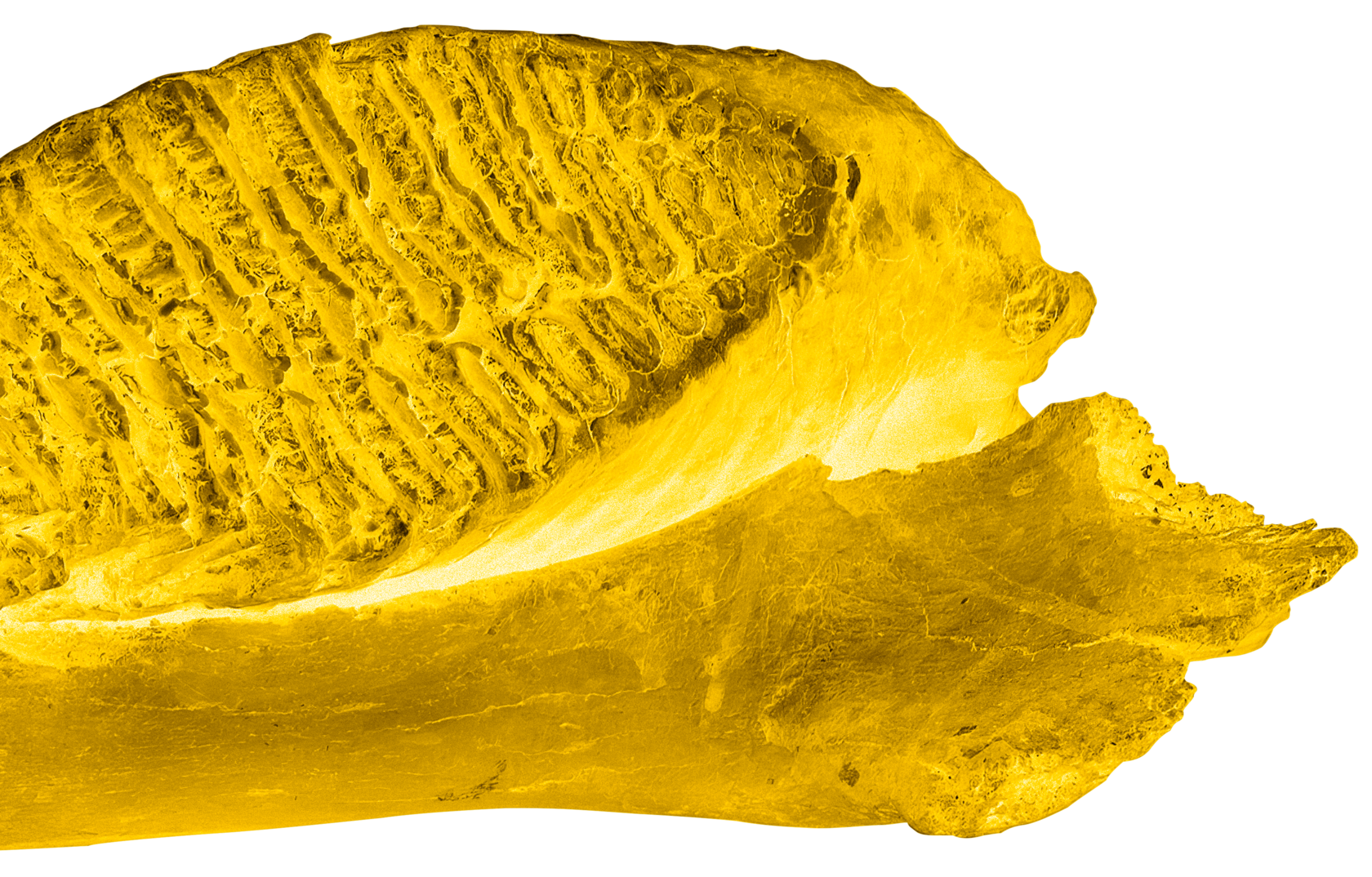

Нижняя челюсть

(mandibula)

и левый нижний зуб

(mandibula)

и левый нижний зуб

Как помочь слону обрести дом и стать частью большой истории

«Прислонись»: фотографии, фильмы, интервью

Пермский

период

период

Новый музей

на заводе Шпагина

на заводе Шпагина

Большой холл

Музей «Пермский период» — это история о том, как Пермский край благодаря открытию пермского периода стал частью глобального мира в научном, промышленном и социокультурном смыслах.

Зал «Начало начал»

Музей «Пермский период» объединит многослойную по смыслам и организации пространства экспозицию — открытую палеонтологическую лабораторию, «Парк пермского периода», пространства для разных сценариев работы с посетителями, а также Детский музейный центр. При этом музей «настроен» на разные форматы работы с целевыми аудиториями — и не только детьми, как порой воспринимаются палеонтологические музеи.

Многое в музее «Пермский период» будет отличаться от существующей экспозиции Музея пермских древностей. Пермский период как явление мирового масштаба в науке станет полноправным «героем» титульного музея — для него отведено три зала, посвященных пермскому морю, пещерам и пермским ящерам. Геологический масштаб времени через весь музей будет «прошит» человеческим уровнем восприятия.

Разные залы музея, размещенные в одном объеме цеха литеры Д1 Завода Шпагина, будут соединены «гиперссылками» на уровне архитектуры и инфографики.

Помня о глобальном характере процессов и взаимосвязи разных эпох в истории планеты, мы рассказываем в музее «Пермский период» не только об обитателях и процессах этой «главы» из жизни Земли, но даем широкий контекст, отвечая на вопросы: как пермский период встроен в календарь планеты? Что предшествовало установлению более сложных связей, трофических цепочек и эволюционных процессов, сформировавшихся в пермском периоде? Почему в конце пермского периода глобальный кризис биоразнообразия привел к исчезновению 90 % морских и почти 80 % наземных существ, и как это дало путь новой жизни?

Залы «Пермское море»,

«Пермские ящеры»

«Пермские ящеры»

Зал «Вымирания»

Зал «Плейстоцен»

Большой раздел экспозиции будет посвящен плейстоцену — эпохе, когда на Земле царствовали представители мамонтовой фауны. Одним из новых «героев» этого зала музея станет трогонтериевый слон.

По результатам 15‑летней работы Пермского краеведческого музея на Оханском местонахождении будет создана научная реконструкция скелета трогонтериевого слона. Зал будет существенно дополнен материалами плейстоценовой фауны Пермского края из фондов музея.

Проектируя новый музей, мы понимали, что пермский период — это понятие, значимое не только для развития мировой науки. Это и время, когда была заложена основа благосостояния Пермского края через геологические ресурсы.

В музее много места отводится современности: запланированы экспозиционно-выставочные решения, которые позволят менять модули, связанные с работой промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений.

По результатам 15‑летней работы Пермского краеведческого музея на Оханском местонахождении будет создана научная реконструкция скелета трогонтериевого слона. Зал будет существенно дополнен материалами плейстоценовой фауны Пермского края из фондов музея.

Проектируя новый музей, мы понимали, что пермский период — это понятие, значимое не только для развития мировой науки. Это и время, когда была заложена основа благосостояния Пермского края через геологические ресурсы.

В музее много места отводится современности: запланированы экспозиционно-выставочные решения, которые позволят менять модули, связанные с работой промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений.

Музей «Пермский период» объединит многослойную по смыслам и организации пространства экспозицию — открытую палеонтологическую лабораторию, «Парк пермского периода», пространства для разных сценариев работы с посетителями, а также Детский музейный центр. При этом музей «настроен» на разные форматы работы с целевыми аудиториями — и не только детьми, как порой воспринимаются палеонтологические музеи.

Многое в музее «Пермский период» будет отличаться от существующей экспозиции Музея пермских древностей. Пермский период как явление мирового масштаба в науке станет полноправным «героем» титульного музея — для него отведено три зала, посвященных пермскому морю, пещерам и пермским ящерам. Геологический масштаб времени через весь музей будет «прошит» человеческим уровнем восприятия.

Разные залы музея, размещенные в одном объеме цеха литеры Д1 Завода Шпагина, будут соединены «гиперссылками» на уровне архитектуры и инфографики. Помня о глобальном характере процессов и взаимо-

связи разных эпох в истории планеты, мы рассказываем в музее «Пермский период» не только об обитателях и процессах этой «главы» из жизни Земли, но даем широкий контекст, отвечая на вопросы: как пермский период встроен в календарь планеты? Что предшествовало установлению более сложных связей, трофических цепочек и эволюционных процессов, сформировавшихся в пермском периоде? Почему в конце пермского периода глобальный кризис биоразнообразия привел к исчезновению 90 % морских и почти 80 % наземных существ, и как это дало путь новой жизни?

Музей «Пермский период» еще не открыт как новая экспозиция, но открыт к партнерству: мы ждем инвесторов, информационных партнеров, ученых и студентов, турфирмы, волонтеров и всех, кто заинтересован в развитии потенциала Пермского края.

Над проектом нового музея работает команда Пермского краеведческого музея и группа архитекторов и дизайнеров под руководством Эрика Белоусова, управляющего партнера бюро «Белоусов и Корнилова». Бюро создает архитектурные и дизайн-проекты для ведущих музеев России, включая Государственную Третьяковскую галерею, Государственный исторический музей, Музей архитектуры им. Щусева, музей-заповедник «Царицыно». В проекте участвуют архитекторы Дима Барьюдин, Михаил Емонтаев, Елена Ратникова, Юлия Рамадова, Соня Романовская.

Эрик Белоусов — автор ключевых дизайн-проектов выставок и экспозиций по палеонтологической тематике в Перми: временной выставки «Музей пермских древностей» (2010), постоянной экспозиции «Музей пермских древностей» (2011), выставки «След мамонта» (2011).

Многое в музее «Пермский период» будет отличаться от существующей экспозиции Музея пермских древностей. Пермский период как явление мирового масштаба в науке станет полноправным «героем» титульного музея — для него отведено три зала, посвященных пермскому морю, пещерам и пермским ящерам. Геологический масштаб времени через весь музей будет «прошит» человеческим уровнем восприятия.

Разные залы музея, размещенные в одном объеме цеха литеры Д1 Завода Шпагина, будут соединены «гиперссылками» на уровне архитектуры и инфографики. Помня о глобальном характере процессов и взаимо-

связи разных эпох в истории планеты, мы рассказываем в музее «Пермский период» не только об обитателях и процессах этой «главы» из жизни Земли, но даем широкий контекст, отвечая на вопросы: как пермский период встроен в календарь планеты? Что предшествовало установлению более сложных связей, трофических цепочек и эволюционных процессов, сформировавшихся в пермском периоде? Почему в конце пермского периода глобальный кризис биоразнообразия привел к исчезновению 90 % морских и почти 80 % наземных существ, и как это дало путь новой жизни?

Музей «Пермский период» еще не открыт как новая экспозиция, но открыт к партнерству: мы ждем инвесторов, информационных партнеров, ученых и студентов, турфирмы, волонтеров и всех, кто заинтересован в развитии потенциала Пермского края.

Над проектом нового музея работает команда Пермского краеведческого музея и группа архитекторов и дизайнеров под руководством Эрика Белоусова, управляющего партнера бюро «Белоусов и Корнилова». Бюро создает архитектурные и дизайн-проекты для ведущих музеев России, включая Государственную Третьяковскую галерею, Государственный исторический музей, Музей архитектуры им. Щусева, музей-заповедник «Царицыно». В проекте участвуют архитекторы Дима Барьюдин, Михаил Емонтаев, Елена Ратникова, Юлия Рамадова, Соня Романовская.

Эрик Белоусов — автор ключевых дизайн-проектов выставок и экспозиций по палеонтологической тематике в Перми: временной выставки «Музей пермских древностей» (2010), постоянной экспозиции «Музей пермских древностей» (2011), выставки «След мамонта» (2011).

команда музея

на фото: цех Завода Шпагина

Пермь, ул. Советская, 1, литера Д1

2025 год, этап проектирования

нового палеонтологического музея

Пермь, ул. Советская, 1, литера Д1

2025 год, этап проектирования

нового палеонтологического музея

Как начиналась ваша работа с проектом?

— Я пришла работать в Пермский краеведческий музей в 2009 году. В то время в музее даже не было всем известного мамонта, он был упакован в ящики и нам его еще только предстояло собрать. Для меня возможность создания экспозиции стало очень значимым процессом — не наблюдать со стороны, а находиться внутри того, что создается нашими руками и у нас на глазах.

Открытие Музея пермских древностей стало репетицией того большого проекта, над которым мы работаем сейчас. Именно в Музей пермских древностей и принесли оханские рыбаки свою находку — фрагмент бивня размером с айфон. Спустя три года оказалось, что это фрагмент не шерстистого мамонта, а степного — по размеру гораздо большего. Фрагмент бивня и нижней челюсти принадлежали трогонтериевому слону.

Что удалось сделать?

— Моя работа заключалась в том, чтобы огромный пласт экспедиционных находок, который с большим трудом добывался во время раскопок, стал доступным, интересным и понятным людям. Мы стали выбирать форматы, чтобы рассказать о процессе раскопок. В итоге отдали интерактивный зал Музея пермских древностей под одну, а потом и под вторую выставку. Первая была посвящена истории раскопок — она открылась в 2016 году, спустя пять лет после начала работы экспедиции Пермского краеведческого музея. Вторая выставка, «Вокруг слона. Научные приключения», открытая в 2019 году, объединила истории людей, которые внесли самый разный вклад в проект «Трогонтериевый слон». Эту выставку мы делали на основе интервью и личных историй героев — вне зависимости от потраченного времени и усилий мы старались сделать каждого из них полноправным и видимым участником истории трогонтериевого слона, ведь если бы какая‑то часть экосистемы вокруг слона выпала, то проект точно не был бы таким заметным.

Важным опытом для нас стал проект передвижных выставок. В 2017 году на городской эспланаде на четыре дня мы установили шатер с материалами и фотохроникой раскопок. Вместе с дизайнером Ксенией Васильевой мы придумали слоган «ПриСЛОНись» и воплотили его в виде трогонтериевого слона в реальный рост. Мы поняли, что люди, которые до этого ничего не знали о проекте, хотят к нему прислониться в самых разных смыслах, чтобы стать ближе к наследию. Другую передвижную выставку мы сделали вместе с пермскими скульпторами, создав копии найденных костей трогонтериевого слона. С 2018 года выставка сделала гранд-тур по школам, детским садам, музеям и домам культуры Пермского края. Выставку до сих пор бронируют и приглашают слона приехать в гости.

Какое значение эта работа имеет лично для вас?

— Язык коммуникации, которым музей учится говорить, приобщает нас к геологической истории. До того как научно-исследовательский проект о трогонтериевом слоне появился в музее, мы работали с более древними геологическими слоями — породами и обитателями пермского возраста. Они совсем другие: и внешне, и по условиям обитания. Период, когда жили трогонтериевые слоны, по геологическим меркам совсем близок к нам. До этой истории мы можем почти дотянуться во времени. Это не только предмет изучения палеонтологов, но и археологов.

Палеонтологию и археологию неспециалисты часто

путают, поэтому на выставках мы рассказываем и об их различиях: палеонтология раскапывает из земли то, что в нее «закопала» природа, а археология — то, что в нее «закопали» люди.

Так вот история со слоном как будто бы более близкая и понятная. Но это иллюзия. Мы должны уметь говорить о том, что немного отличается от привычного нам мира. Но при этом представляет ценность для человечества как часть геологической истории. В этой философской мысли кроется успех того, что, говоря об этой теме в разных форматах, мы всегда остаемся современными.

Что вы ждете от нового музея «Пермский период»?

— Новый музей «Пермский период» к трогонтериевому слону, казалось бы, имеет небольшое отношение, потому что пермский геологический период от трогонтериевого слона отделяет почти 250 миллионов лет. Но есть важный момент: мы говорим о пермском периоде как о геологической истории Земли, которая в Пермском крае проявлена ярко и полно, но здесь представлен и докембрий, и все периоды палеозойской эры, включая и сам пермский период, отложения мезозойской и кайнозойской эр. Трогонтериевый слон тоже является частью геологической истории, но уже четвертичного периода. Слон — знаковый для музея

объект, хоть к пермскому периоду и не относится: в России обнаружено всего пять подобных скелетов.

Музей «Пермский период» — своеобразный «золотой гвоздь»: в геологической науке этим термином называют точку соединения прошлого и будущего. Буквально в какую‑то скалу в разных странах мира, где лучше сохранились следы смены эпох, вбивают гвоздь и отмечают на нем границу — это является эталоном геологического времени.

Для пермского периода из девяти гвоздей забиты восемь. В Пермском крае такой гвоздь вбит не будет. Но наш музей символически объединяет весь пермский период, все девять золотых гвоздей по всему миру — в России, Казахстане, США и Китае. А также символически объединяет ученых и тему пермского периода в разных частях мира — Южной Африке, Южной Америке, Индии, Японии, Китае, Австралии и других странах, — которая исследуется геологами на протяжении последних 175 лет. Мы понимаем, что музей «Пермский период» — это символический «золотой гвоздь» на месте открытия. Как бы ни калибровалось геологическое время, термин «пермский период» навсегда останется в геохронологической шкале Земли, а музей на месте его открытия делает Пермь частью глобального мира.

— Я пришла работать в Пермский краеведческий музей в 2009 году. В то время в музее даже не было всем известного мамонта, он был упакован в ящики и нам его еще только предстояло собрать. Для меня возможность создания экспозиции стало очень значимым процессом — не наблюдать со стороны, а находиться внутри того, что создается нашими руками и у нас на глазах.

Открытие Музея пермских древностей стало репетицией того большого проекта, над которым мы работаем сейчас. Именно в Музей пермских древностей и принесли оханские рыбаки свою находку — фрагмент бивня размером с айфон. Спустя три года оказалось, что это фрагмент не шерстистого мамонта, а степного — по размеру гораздо большего. Фрагмент бивня и нижней челюсти принадлежали трогонтериевому слону.

Что удалось сделать?

— Моя работа заключалась в том, чтобы огромный пласт экспедиционных находок, который с большим трудом добывался во время раскопок, стал доступным, интересным и понятным людям. Мы стали выбирать форматы, чтобы рассказать о процессе раскопок. В итоге отдали интерактивный зал Музея пермских древностей под одну, а потом и под вторую выставку. Первая была посвящена истории раскопок — она открылась в 2016 году, спустя пять лет после начала работы экспедиции Пермского краеведческого музея. Вторая выставка, «Вокруг слона. Научные приключения», открытая в 2019 году, объединила истории людей, которые внесли самый разный вклад в проект «Трогонтериевый слон». Эту выставку мы делали на основе интервью и личных историй героев — вне зависимости от потраченного времени и усилий мы старались сделать каждого из них полноправным и видимым участником истории трогонтериевого слона, ведь если бы какая‑то часть экосистемы вокруг слона выпала, то проект точно не был бы таким заметным.

Важным опытом для нас стал проект передвижных выставок. В 2017 году на городской эспланаде на четыре дня мы установили шатер с материалами и фотохроникой раскопок. Вместе с дизайнером Ксенией Васильевой мы придумали слоган «ПриСЛОНись» и воплотили его в виде трогонтериевого слона в реальный рост. Мы поняли, что люди, которые до этого ничего не знали о проекте, хотят к нему прислониться в самых разных смыслах, чтобы стать ближе к наследию. Другую передвижную выставку мы сделали вместе с пермскими скульпторами, создав копии найденных костей трогонтериевого слона. С 2018 года выставка сделала гранд-тур по школам, детским садам, музеям и домам культуры Пермского края. Выставку до сих пор бронируют и приглашают слона приехать в гости.

Какое значение эта работа имеет лично для вас?

— Язык коммуникации, которым музей учится говорить, приобщает нас к геологической истории. До того как научно-исследовательский проект о трогонтериевом слоне появился в музее, мы работали с более древними геологическими слоями — породами и обитателями пермского возраста. Они совсем другие: и внешне, и по условиям обитания. Период, когда жили трогонтериевые слоны, по геологическим меркам совсем близок к нам. До этой истории мы можем почти дотянуться во времени. Это не только предмет изучения палеонтологов, но и археологов.

Палеонтологию и археологию неспециалисты часто

путают, поэтому на выставках мы рассказываем и об их различиях: палеонтология раскапывает из земли то, что в нее «закопала» природа, а археология — то, что в нее «закопали» люди.

Так вот история со слоном как будто бы более близкая и понятная. Но это иллюзия. Мы должны уметь говорить о том, что немного отличается от привычного нам мира. Но при этом представляет ценность для человечества как часть геологической истории. В этой философской мысли кроется успех того, что, говоря об этой теме в разных форматах, мы всегда остаемся современными.

Что вы ждете от нового музея «Пермский период»?

— Новый музей «Пермский период» к трогонтериевому слону, казалось бы, имеет небольшое отношение, потому что пермский геологический период от трогонтериевого слона отделяет почти 250 миллионов лет. Но есть важный момент: мы говорим о пермском периоде как о геологической истории Земли, которая в Пермском крае проявлена ярко и полно, но здесь представлен и докембрий, и все периоды палеозойской эры, включая и сам пермский период, отложения мезозойской и кайнозойской эр. Трогонтериевый слон тоже является частью геологической истории, но уже четвертичного периода. Слон — знаковый для музея

объект, хоть к пермскому периоду и не относится: в России обнаружено всего пять подобных скелетов.

Музей «Пермский период» — своеобразный «золотой гвоздь»: в геологической науке этим термином называют точку соединения прошлого и будущего. Буквально в какую‑то скалу в разных странах мира, где лучше сохранились следы смены эпох, вбивают гвоздь и отмечают на нем границу — это является эталоном геологического времени.

Для пермского периода из девяти гвоздей забиты восемь. В Пермском крае такой гвоздь вбит не будет. Но наш музей символически объединяет весь пермский период, все девять золотых гвоздей по всему миру — в России, Казахстане, США и Китае. А также символически объединяет ученых и тему пермского периода в разных частях мира — Южной Африке, Южной Америке, Индии, Японии, Китае, Австралии и других странах, — которая исследуется геологами на протяжении последних 175 лет. Мы понимаем, что музей «Пермский период» — это символический «золотой гвоздь» на месте открытия. Как бы ни калибровалось геологическое время, термин «пермский период» навсегда останется в геохронологической шкале Земли, а музей на месте его открытия делает Пермь частью глобального мира.

Заместитель директора по развитию Пермского краеведческого музея Юлия Глазырина — о стационарных и передвижных выставках, посвященных трогонтериевому слону, и значимости нового музея «Пермский период».

Юлия Глазырина

Почему «Пермский период» — это символический «золотой гвоздь», и как новый музей будет соединять прошлое и будущее

Как начиналась ваша работа с проектом?

— Началось с того, что хотелось копать. Если провести значительную часть жизни в археологических экспедициях, это вызывает привыкание и начинается ломка. Конечно, со временем это проходит, но от профдеформации никуда не денешься. В общем, хотелось копать и, наверное, разнообразить рабочие будни — не просто выбраться из города, а в рабочую командировку с шансом найти слона. Как‑то само собой получилось, что мне досталась роль завхоза, то есть нужно было закупить все необходимое от снаряжения до продуктов.

Что удалось сделать?

— Ну, во‑первых, мы выкопали слона. И даже не одного, а с целой компанией всяких других зверей. Важно, что получилось провести комплексное исследование местонахождения, насколько это возможно. Во-вторых, у нас получилось очень круто рассказать не только о находке, но и о процессе. А это и выставки, и фильмы, и просветительские программы. И вообще, всю историю со слоном получилось очень эффектно упаковать. До сих пор немного удивительно, что эта тема интересна не только нам.

Какое значение эта работа имеет лично для вас?

— Приятно ощущать себя причастным к большому проекту. Не исключено, что здесь важную роль сыграл факт выхода в публичное поле — то есть чем больше мы рассказывали про слона, тем больше верили в исклю-

чительность нашей работы. Ну и копать больше не хочется.

Что вы ждете от нового музея

«Пермский период»?

— Я хочу построить этот новый музей и сделать так, чтобы он работал. Мы ведь его уже почти придумали, осталось всего ничего. Это довольно амбициозный проект и для краеведческого музея, и для города — чем больше будет у нас хороших музеев, тем лучше. А этот музей задумывался как музей мирового уровня, поэтому нужно постараться.

— Началось с того, что хотелось копать. Если провести значительную часть жизни в археологических экспедициях, это вызывает привыкание и начинается ломка. Конечно, со временем это проходит, но от профдеформации никуда не денешься. В общем, хотелось копать и, наверное, разнообразить рабочие будни — не просто выбраться из города, а в рабочую командировку с шансом найти слона. Как‑то само собой получилось, что мне досталась роль завхоза, то есть нужно было закупить все необходимое от снаряжения до продуктов.

Что удалось сделать?

— Ну, во‑первых, мы выкопали слона. И даже не одного, а с целой компанией всяких других зверей. Важно, что получилось провести комплексное исследование местонахождения, насколько это возможно. Во-вторых, у нас получилось очень круто рассказать не только о находке, но и о процессе. А это и выставки, и фильмы, и просветительские программы. И вообще, всю историю со слоном получилось очень эффектно упаковать. До сих пор немного удивительно, что эта тема интересна не только нам.

Какое значение эта работа имеет лично для вас?

— Приятно ощущать себя причастным к большому проекту. Не исключено, что здесь важную роль сыграл факт выхода в публичное поле — то есть чем больше мы рассказывали про слона, тем больше верили в исклю-

чительность нашей работы. Ну и копать больше не хочется.

Что вы ждете от нового музея

«Пермский период»?

— Я хочу построить этот новый музей и сделать так, чтобы он работал. Мы ведь его уже почти придумали, осталось всего ничего. Это довольно амбициозный проект и для краеведческого музея, и для города — чем больше будет у нас хороших музеев, тем лучше. А этот музей задумывался как музей мирового уровня, поэтому нужно постараться.

Сергей Островский

Приятно ощущать себя причастным к большому проекту: о раскопках трогонтериевого слона и музее «Пермский период»

Заведующий сектором анализа и развития музейных услуг Пермского краеведческого музея Сергей Островский вспоминает, как началась работа над проектом «Трогонтериевый слон», и рассуждает, что будет дальше (спойлер: дальше будет интересно, но сложно!).

С чего началась ваша работа с проектом?

— Краеведческий музей взял на себя огромную миссию и провел масштабные раскопки — 10 лет мы копали и обрабатывали, получали данные, имели дело с передовой наукой. Для исследования были привлечены несколько крупных институтов, в том числе зарубежных. Я занималась камеральной обработкой находок Оханского местонахождения с 2010 года. Первое, что привезли специалисты из экспедиции, — это нижнюю челюсть животного. С нее все и началось. Тогда биологический вид животного был определен как трогонтериевый слон. Челюсть привезли в грунте, она была практически неразличима. Был виден ее фрагмент и часть зуба. Мне пришлось осваивать методику расчистки. Находки в вечной мерзлоте отличаются от наших. Например, в Якутии кости в большинстве случаев не разваливаются и не растрескиваются. У нас все очень хрупкое, приходилось буквально по сантиметру зачищать кости от породы, а потом сразу пропитывать и закреплять. Чтобы расчистить найденную челюсть, понадобилось продолжительное время.

В 2013 году я отправилась в полевую экспедицию на две недели. И сразу в поле я освоила методику изготовления так называемого гипсового пирога, когда сверху зачищается кость, потом кладется пропитка, а сверху — материал (ткань или иногда бумага), чтобы изолировать кость от скрепляющего вяжущего состава. Для извлечения больших монолитов применялась строительная пена, для маленьких — гипс. После каждого полевого сезона мы старались полностью обработать то, что привезли, чтобы к следующему году был создан реестр костей. Сейчас данные о нахождении, о привозе и всех изменениях, которые произошли с костью в поле после камеральной обработки, находятся в едином реестре учета. Бивень трогонтериевого слона — один из самых крупных в России.

Как долго шла обработка бивня трогонтериевого слона?

— Бивень трогонтериевого слона — это отдельная история, которая шла параллельно от обработки других костей, это был очень трудоемкий процесс. Почти три года работы потребовалось для достижения результата — нам удалось полностью очистить бивень от грунта, сохранив его целостность. Сегодня бивень трогонтериевого слона является экспонатом Музея пермских древностей.

Камеральная обработка велась под кураторством старшего научного сотрудника Лаборатории млекопитающих Палеонтологического института РАН Евгения Николаевича Мащенко. Для нас это была совершенно новая работа, поэтому нам было особенно приятно получить хорошие отзывы от специалистов препараторского цеха Палеонологического института.

Палеонтологическая коллекция Пермского краеведческого музея достаточно большая, там не одна тысяча единиц хранения. Поэтому полученные навыки пригодятся нам, чтобы сохранить ее.

Какие новые возможности для научных исследований и образовательной деятельности появятся с открытием музея «Пермский период»?

— В 2025 году музей отметит 135 лет со дня основания. Весь накопленный материал мы планируем экспонировать в новом музее «Пермский период». Будет создана открытая лаборатория, где мы будем демонстрировать ход работы по препарированию. Кроме того, у нас появится новое оборудование, где можно размещать и готовый материал, и привезенный из экспедиций. Надеюсь, в дальнейшем у нас вновь будут экспедиционные или разведочные выезды. И мы сможем сами обрабатывать материал, ставить его на хранение и впоследствии демонстрировать в экспозиции.

Сейчас мы умеем переопределять и костные остатки, и принадлежность к скелету, и видовую принадлежность животного и рады делиться опытом с коллегами из муниципальных музеев страны. Мы активно консультируем сотрудников музеев, которые не владеют такими редкими специальностями, как палеозоология или палеонтология, делимся знаниями, как сохранять ископаемые остатки в своих коллекциях.

Еще одна часть моей профессиональной работы — это сохранение материала для дальнейшего экспонирования. Сейчас в Музее пермских древностей две выставки посвящены трогонтериевому слону. То есть экспозиционно-выставочная деятельность меня не обошла стороной.

— Краеведческий музей взял на себя огромную миссию и провел масштабные раскопки — 10 лет мы копали и обрабатывали, получали данные, имели дело с передовой наукой. Для исследования были привлечены несколько крупных институтов, в том числе зарубежных. Я занималась камеральной обработкой находок Оханского местонахождения с 2010 года. Первое, что привезли специалисты из экспедиции, — это нижнюю челюсть животного. С нее все и началось. Тогда биологический вид животного был определен как трогонтериевый слон. Челюсть привезли в грунте, она была практически неразличима. Был виден ее фрагмент и часть зуба. Мне пришлось осваивать методику расчистки. Находки в вечной мерзлоте отличаются от наших. Например, в Якутии кости в большинстве случаев не разваливаются и не растрескиваются. У нас все очень хрупкое, приходилось буквально по сантиметру зачищать кости от породы, а потом сразу пропитывать и закреплять. Чтобы расчистить найденную челюсть, понадобилось продолжительное время.

В 2013 году я отправилась в полевую экспедицию на две недели. И сразу в поле я освоила методику изготовления так называемого гипсового пирога, когда сверху зачищается кость, потом кладется пропитка, а сверху — материал (ткань или иногда бумага), чтобы изолировать кость от скрепляющего вяжущего состава. Для извлечения больших монолитов применялась строительная пена, для маленьких — гипс. После каждого полевого сезона мы старались полностью обработать то, что привезли, чтобы к следующему году был создан реестр костей. Сейчас данные о нахождении, о привозе и всех изменениях, которые произошли с костью в поле после камеральной обработки, находятся в едином реестре учета. Бивень трогонтериевого слона — один из самых крупных в России.

Как долго шла обработка бивня трогонтериевого слона?

— Бивень трогонтериевого слона — это отдельная история, которая шла параллельно от обработки других костей, это был очень трудоемкий процесс. Почти три года работы потребовалось для достижения результата — нам удалось полностью очистить бивень от грунта, сохранив его целостность. Сегодня бивень трогонтериевого слона является экспонатом Музея пермских древностей.

Камеральная обработка велась под кураторством старшего научного сотрудника Лаборатории млекопитающих Палеонтологического института РАН Евгения Николаевича Мащенко. Для нас это была совершенно новая работа, поэтому нам было особенно приятно получить хорошие отзывы от специалистов препараторского цеха Палеонологического института.

Палеонтологическая коллекция Пермского краеведческого музея достаточно большая, там не одна тысяча единиц хранения. Поэтому полученные навыки пригодятся нам, чтобы сохранить ее.

Какие новые возможности для научных исследований и образовательной деятельности появятся с открытием музея «Пермский период»?

— В 2025 году музей отметит 135 лет со дня основания. Весь накопленный материал мы планируем экспонировать в новом музее «Пермский период». Будет создана открытая лаборатория, где мы будем демонстрировать ход работы по препарированию. Кроме того, у нас появится новое оборудование, где можно размещать и готовый материал, и привезенный из экспедиций. Надеюсь, в дальнейшем у нас вновь будут экспедиционные или разведочные выезды. И мы сможем сами обрабатывать материал, ставить его на хранение и впоследствии демонстрировать в экспозиции.

Сейчас мы умеем переопределять и костные остатки, и принадлежность к скелету, и видовую принадлежность животного и рады делиться опытом с коллегами из муниципальных музеев страны. Мы активно консультируем сотрудников музеев, которые не владеют такими редкими специальностями, как палеозоология или палеонтология, делимся знаниями, как сохранять ископаемые остатки в своих коллекциях.

Еще одна часть моей профессиональной работы — это сохранение материала для дальнейшего экспонирования. Сейчас в Музее пермских древностей две выставки посвящены трогонтериевому слону. То есть экспозиционно-выставочная деятельность меня не обошла стороной.

Лариса

жужгова

жужгова

От обработки — к экспозиции

После каждого сезона раскопок извлеченные останки трогонтериевого слона и других животных доставлялись в Пермь — в Музей пермских древностей. Здесь начинался новый этап — камеральная работа, в ходе которой кости отделялись от грунта, обрабатывались и отправлялись на лабораторные исследования или в музейные витрины. О том, как проходила эта кропотливая работа, рассказывает Лариса Жужгова, заведующая сектором естественно-исторических коллекций Пермского краеведческого музея.

Бивень-гигант трогонтериевого слона размером три метра пятнадцать сантиметров в длину и двадцать сантиметров в поперечном диаметре в Пермский краеведческий музей был привезен в большом монолите в 2018 году. Тогда же я присоединилась к камеральной обработке.

Кости, которые были найдены в Оханском местонахождении, мягкие и очень хрупкие. По консистенции они похожи на мыло. При извлечении из породы они могли развалиться, их нужно было закреплять и пропитывать клеевым раствором. Процесс камеральной обработки занял почти три года.

Для транспортировки бивня пришлось собрать из досок огромный короб-монолит, который заполнили монтажной пеной. Этот монолит весом около полутора тонн погрузили на катер и доставили в Пермь. Сначала его привезли в Музей-диораму (филиал Пермского краеведческого музея), где монолит очистили от монтажной пены и грунта. Потом бивень нужно было перевезти в другое помещение. Для этого наш завхоз Николай Назаренко придумал кожух из небольших реечек, которые накладывались на бивень, а потом их обматывали проволокой и брезентовыми полосками.

В этом кожухе бивень перевезли на Речной вокзал, где осуществлялся следующий этап камеральной обработки. После извлечения бивня из кожуха его пропитали специальным клеевым составом, заполнили некоторые трещины эпоксидной смолой для его укрепления и уже после транспортировали на специально созданной подложке в Музей пермских древностей, где сегодня его можно рассмотреть со всех сторон.

Мне очень повезло работать в этом проекте, это бесценный опыт, и не каждому он выпадает. Мне не верилось, что я держала в руках кости такого большого животного! Это поражало воображение! Вот мы смотрим в зоопарке на слона и поражаемся, насколько это большое животное и как оно сложно устроено. Но трогонтериевый слон был еще крупнее. К сожалению, он вымер, но многие животные, которые его окружали, живут с нами до сих пор — например, лось, олень и сайгак.

Кости, которые были найдены в Оханском местонахождении, мягкие и очень хрупкие. По консистенции они похожи на мыло. При извлечении из породы они могли развалиться, их нужно было закреплять и пропитывать клеевым раствором. Процесс камеральной обработки занял почти три года.

Для транспортировки бивня пришлось собрать из досок огромный короб-монолит, который заполнили монтажной пеной. Этот монолит весом около полутора тонн погрузили на катер и доставили в Пермь. Сначала его привезли в Музей-диораму (филиал Пермского краеведческого музея), где монолит очистили от монтажной пены и грунта. Потом бивень нужно было перевезти в другое помещение. Для этого наш завхоз Николай Назаренко придумал кожух из небольших реечек, которые накладывались на бивень, а потом их обматывали проволокой и брезентовыми полосками.

В этом кожухе бивень перевезли на Речной вокзал, где осуществлялся следующий этап камеральной обработки. После извлечения бивня из кожуха его пропитали специальным клеевым составом, заполнили некоторые трещины эпоксидной смолой для его укрепления и уже после транспортировали на специально созданной подложке в Музей пермских древностей, где сегодня его можно рассмотреть со всех сторон.

Мне очень повезло работать в этом проекте, это бесценный опыт, и не каждому он выпадает. Мне не верилось, что я держала в руках кости такого большого животного! Это поражало воображение! Вот мы смотрим в зоопарке на слона и поражаемся, насколько это большое животное и как оно сложно устроено. Но трогонтериевый слон был еще крупнее. К сожалению, он вымер, но многие животные, которые его окружали, живут с нами до сих пор — например, лось, олень и сайгак.

Евгения

Выгузова

Выгузова

Мне не верилось, что я держала в руках кости такого большого животного! Это поражало воображение!

Хранитель фондов Пермского краеведческого музея Евгения Выгузова — о том, как гигантский бивень трогонтериевого слона, найденный в ходе палеонтологической экспедиции в 2018 году, преодолел путь от места раскопок до Музея пермских древностей.

Как начиналась ваша работа с проектом?

— Я присоединилась к проекту, когда возглавила отдел информационного сопровождения. Вместе с Ксенией Чуватовой мы организовали первый пресс-выезд журналистов и блогеров на место раскопок. Это дало новый всплеск публикаций в СМИ — новость о раскопках вошла в топ пермского «Яндекса».

Что удалось сделать?

— Такой масштабный и значимый проект позволил подняться на новый уровень в PR-сопровождении музейной работы. Организовать сюжет в СМИ? Везем Первый канал. Публикацию в журнале? Пишем в National Geographic. Не меньше!

Для пермских журналистов мы впервые организовали специальные мероприятия: проводы в экспедицию в формате пресс-подходов, пресс-выезды на место раскопок на катере и телеге, конкурс среди журналистов на лучшую публикацию о проекте.

Одним словом, проект вдохновлял. Хотелось интересно написать, рассказать, заинтересовать, собрать всех в одну команду — друзей слона. Чтобы каждый, кто проходил мимо, приСЛОНился.

И еще появилось желание рассказать о своей работе на профессиональной конференции. В 2017 году я выступила с докладом «Продвижение палеонтологических исследований Пермского краеведческого музея» на конференции «Актуальные направления деятельности музеев» в Государственном историческом музее (Москва). И с помощью песни Константина Завалина из созданной им оперы-бардоперы все участники конференции тоже выучили название «трогонтериевый слон».

Что вы ждете от нового музея «Пермский период»?

— От нового музея «Пермский период» я жду вдохновения — для меня это возможность вновь почувствовать причастность к чему‑то масштабному и значимому.

— Я присоединилась к проекту, когда возглавила отдел информационного сопровождения. Вместе с Ксенией Чуватовой мы организовали первый пресс-выезд журналистов и блогеров на место раскопок. Это дало новый всплеск публикаций в СМИ — новость о раскопках вошла в топ пермского «Яндекса».

Что удалось сделать?

— Такой масштабный и значимый проект позволил подняться на новый уровень в PR-сопровождении музейной работы. Организовать сюжет в СМИ? Везем Первый канал. Публикацию в журнале? Пишем в National Geographic. Не меньше!

Для пермских журналистов мы впервые организовали специальные мероприятия: проводы в экспедицию в формате пресс-подходов, пресс-выезды на место раскопок на катере и телеге, конкурс среди журналистов на лучшую публикацию о проекте.

Одним словом, проект вдохновлял. Хотелось интересно написать, рассказать, заинтересовать, собрать всех в одну команду — друзей слона. Чтобы каждый, кто проходил мимо, приСЛОНился.

И еще появилось желание рассказать о своей работе на профессиональной конференции. В 2017 году я выступила с докладом «Продвижение палеонтологических исследований Пермского краеведческого музея» на конференции «Актуальные направления деятельности музеев» в Государственном историческом музее (Москва). И с помощью песни Константина Завалина из созданной им оперы-бардоперы все участники конференции тоже выучили название «трогонтериевый слон».

Что вы ждете от нового музея «Пермский период»?

— От нового музея «Пермский период» я жду вдохновения — для меня это возможность вновь почувствовать причастность к чему‑то масштабному и значимому.

Светлана Сухарева

Организовать сюжет в СМИ?

Везем Первый канал. Публикацию в журнале? Пишем в National Geographic. Не меньше!

Везем Первый канал. Публикацию в журнале? Пишем в National Geographic. Не меньше!

Заведующая отделом маркетинга и коммуникаций Светлана Сухарева вспоминает, как впервые организовала пресс-туры на раскопки трогонтериевого слона, и про причастность к масштабному и значимому проекту.

Как начиналась ваша работа с проектом?

Мое участие в проекте началось с посещения Музея пермских древностей при устройстве на работу и осознания того, что прямо перед тобой подлинные находки, которые музей извлекал к тому моменту в течение семи полевых сезонов — это большая удача, ведь раскопки может позволить себе не каждый музей.

Что удалось сделать?

С июня 2019 по январь 2020‑го я погружался в тему трогонтериевого слона десяток раз на разных фестивальных площадках, рассказывая о раскопках, выезжая с передвижной выставкой «Трогонтериевый слон». У меня даже были мысли о посещении последних сезонов раскопок, но не вышло.

С другой стороны, я работаю с аудиторией и слышу восторженные отзывы о наших выставках, посвященных трогонтериевому слону, и вижу, какой интерес вызывают у гостей рассказы о раскопках от директора и сотрудников музея, участвовавших в экспедиции.

Что вы ждете от нового музея «Пермский период»?

Мы все ждем открытия нового музея «Пермский период» — увеличения площадей и расширения масштабов. Если нынешний Музей пермских древностей остается негласной визитной карточкой региона, то музей «Пермский период» станет главной площадкой, привлекающей всеобщее внимание. Это будет музей, построенный на пермской земле и в котором будут работать пермяки. Музей может олицетворять всемирность пермского геологического периода.

Надеюсь, что новый музей позволит точнее описать для посетителей все самое пермское, поможет пояснить, что пермский мамонт — это наше достояние, но никакого отношения к пермскому геологическому периоду он не имеет. Надеюсь, что пермские звероящеры станут объемнее и краше в новой экспозиции. И пусть музей станет пристанищем не только для динозавров и мамонта, но и для трогонтериевого слона, которого мы соберем уже совсем скоро.

Мое участие в проекте началось с посещения Музея пермских древностей при устройстве на работу и осознания того, что прямо перед тобой подлинные находки, которые музей извлекал к тому моменту в течение семи полевых сезонов — это большая удача, ведь раскопки может позволить себе не каждый музей.

Что удалось сделать?

С июня 2019 по январь 2020‑го я погружался в тему трогонтериевого слона десяток раз на разных фестивальных площадках, рассказывая о раскопках, выезжая с передвижной выставкой «Трогонтериевый слон». У меня даже были мысли о посещении последних сезонов раскопок, но не вышло.

С другой стороны, я работаю с аудиторией и слышу восторженные отзывы о наших выставках, посвященных трогонтериевому слону, и вижу, какой интерес вызывают у гостей рассказы о раскопках от директора и сотрудников музея, участвовавших в экспедиции.

Что вы ждете от нового музея «Пермский период»?

Мы все ждем открытия нового музея «Пермский период» — увеличения площадей и расширения масштабов. Если нынешний Музей пермских древностей остается негласной визитной карточкой региона, то музей «Пермский период» станет главной площадкой, привлекающей всеобщее внимание. Это будет музей, построенный на пермской земле и в котором будут работать пермяки. Музей может олицетворять всемирность пермского геологического периода.

Надеюсь, что новый музей позволит точнее описать для посетителей все самое пермское, поможет пояснить, что пермский мамонт — это наше достояние, но никакого отношения к пермскому геологическому периоду он не имеет. Надеюсь, что пермские звероящеры станут объемнее и краше в новой экспозиции. И пусть музей станет пристанищем не только для динозавров и мамонта, но и для трогонтериевого слона, которого мы соберем уже совсем скоро.

Егор Мельников

Пермские звероящеры станут объемнее и краше!

Заведующий Музеем пермских древностей Егор Мельников о том, почему новый музей «Пермский период» будет олицетворять всемирность пермского геологического периода.