Как проходили 10 лет раскопок: главные события и открытия

Как и с кем жил трогонтериевый слон

Как слон стал героем фильма, бардоперы и съездил в «гастрольный тур»

Каким будет новый музей «Пермский период»: виртуальная прогулка

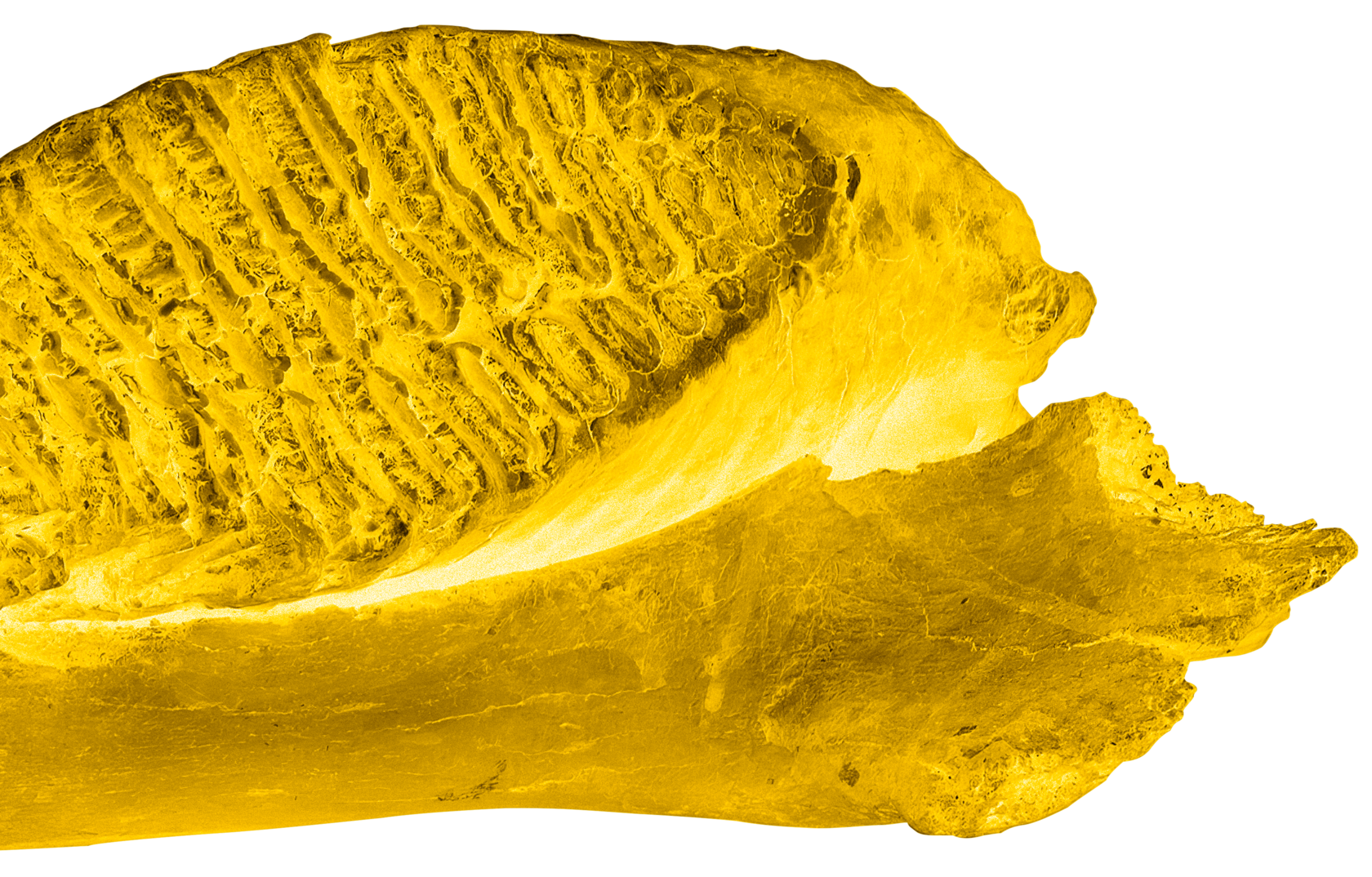

Нижняя челюсть

(mandibula)

и левый нижний зуб

(mandibula)

и левый нижний зуб

Как помочь слону обрести дом и стать частью большой истории

«Прислонись»: фотографии, фильмы, интервью

2,5 млрд лет назад — xxI век

Наши дни

ХХI век

ХХI век

В наши дни проходят раскопки. В верхних слоях обнаружены предметы, «оставленные» тысячи лет назад человеком, а ниже залегают слои, «оставленные» природой миллионы лет назад.

Гляденовская культура

III век до нашей эры — IV век нашей эры

III век до нашей эры — IV век нашей эры

фрагменты лепной керамики

Верхний палеолит

19 – 15 тыс. лет назад

19 – 15 тыс. лет назад

отщеп и нуклеус

трогонтериевый слон

Пермский период

267 млн лет назад

267 млн лет назад

ящеры пермского периода

Каменноугольный период

300 млн лет назад

300 млн лет назад

лепидодендроны

Девонский период

374 млн лет назад

374 млн лет назад

кораллы-туфельки

Докембий

2,5 млрд лет назад

2,5 млрд лет назад

подстилающие породы

Причем здесь бобр?

Своим называнием «трогонтериевый слон» обязан другому вымершему животному плейстоценового периода — бобру-трогонтерию. Бобр-трогонтерий — главный палеонтологический маркер геологических слоев определенной эпохи середины плейстоценового периода, и слон, найденный в отложениях того же возраста, что и бобр, получил название «трогонтериевый».

Само слово «трогонтерий» происходит от греческого глагола «троки» — грызть и существительного «терий» — млекопитающее.

Само слово «трогонтерий» происходит от греческого глагола «троки» — грызть и существительного «терий» — млекопитающее.

Четвертичный период, плейстоцен

2,58 млн лет назад — 11 тыс. лет назад

2,58 млн лет назад — 11 тыс. лет назад

Издательский проект, посвященный уникальной палеонтологической находке Пермского краеведческого музея — трогонтериевому слону

С кем жил слон

по соседству

по соседству

№1

Шерстистый носорог

Coelodonta antiquitatis

Шерстистый носорог

Coelodonta antiquitatis

Евгений Мащенко

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН (Москва)

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН (Москва)

Захоронение костей трогонтериевого слона произошло, скорее всего, в древнем русле реки. Течение перемешало кости, но не унесло их далеко друг от друга. Можно предположить, что после захоронения костей скелета слона течение стало совсем слабым, а поверх песчаных отложений реки стали формироваться пылевато-глинистые отложения лессов. Они были очень плотными, накапливались с высокой скоростью и препятствовали доступу кислорода к органическим остаткам.

Благодаря этой бескислородной среде и сохранились беспозвоночные и фрагменты растений, которые были обнаружены при раскопках. Песчаные и глинистые отложения, которые перекрывают костеносный слой, были буквально нашпигованы растительной органикой. В бескислородной среде такой субстрат стал превращаться в гиттию — илистые органо-минеральные осадки с содержанием органики не менее 20 %. Ни в песчаном, ни в глинистом слое нет сортировки костей по их размеру и весу. Судя по наличию костей других видов крупных млекопитающих и костям еще одной особи слона, смена гидродинамического режима (изменение скорости течения) в древности привела к чередованию разных типов отложений. Формирование отложений продолжалось относительно длительное время, возможно, в течение нескольких сотен лет.

Благодаря этой бескислородной среде и сохранились беспозвоночные и фрагменты растений, которые были обнаружены при раскопках. Песчаные и глинистые отложения, которые перекрывают костеносный слой, были буквально нашпигованы растительной органикой. В бескислородной среде такой субстрат стал превращаться в гиттию — илистые органо-минеральные осадки с содержанием органики не менее 20 %. Ни в песчаном, ни в глинистом слое нет сортировки костей по их размеру и весу. Судя по наличию костей других видов крупных млекопитающих и костям еще одной особи слона, смена гидродинамического режима (изменение скорости течения) в древности привела к чередованию разных типов отложений. Формирование отложений продолжалось относительно длительное время, возможно, в течение нескольких сотен лет.

Шерстистый носорог, скорее всего, появился в начале плейстоцена. Этот вид был идеально приспособлен к холодному и сухому климату плейстоценовой эпохи и в эпохи похолоданий проникал далеко на юг Евразии до севера Китая и юга Европы. Питался травянистой растительностью и полностью вымер, когда в конце плейстоценового периода климат изменился и стал более влажным и теплым. В Прикамье шерстистый носорог был обычным представителем фауны второй половины плейстоцена.

Бизоны появились в Евразии более двух млн лет назад. Они были очень широко распространены в Евразии и Северной Америке в плейстоцене от арктической зоны до субтропических регионов. В плейстоцене они образовали множество подвидов — от огромных длиннорогих бизонов ростом два метра и размахом рогов около 170 см (их вес, вероятно, превышал 1,5 т) до мелких бизонов арктической зоны, вес которых вряд ли был больше 500 кг. Древние бизоны — пластичный вид животных, населявших лесостепи и лугостепи. В конце плейстоцена почти все древние бизоны вымерли. Современные американские бизоны и европейские зубры — их прямые потомки, дожившие до наших дней.

№2

Первобытный бизон

Bison priscus

Первобытный бизон

Bison priscus

№3

Лосиха

Alces alces

Лосиха

Alces alces

Alces alces — самый крупный современный представитель семейства оленевых. Длина тела самца достигала трех метров, высота в холке была до 2,3 метра, масса — 360 — 600 кг, на голове широкие рога (до 180 см в размахе). Лосихи гораздо меньшего размера. В Оханском районе была найдена кость конечности Alces alces, по результатам измерений удалось установить, что она принадлежала именно самке лося.

Предки оленей появились в конце палеогенового периода в Азии, откуда они распространились в Европу и в Северную Америку. Олень, найденный в Оханском районе, напоминал современного благородного оленя Cervus elaphus. Этот род оленей появился более двух млн лет назад. На территории России благородные олени появились больше миллиона лет назад, при этом в ряде районов, где этот вид в исторические времена уже не водился. Благородные олени — экологически пластичные животные: могут жить как в горах, так и на равнинах, приспосабливаясь к жизни в лиственных лесах и лесостепях.

№4

Благородный олень

Cervus elaphus

Благородный олень

Cervus elaphus

№5

Лошадь

Equus sp.

Лошадь

Equus sp.

Современный род лошадей Equus sp. появился в Северной Америке. Можно предположить, что они были полосатыми, как нынешние зебры (генетиками установлено, что у современных зебр ген, отвечающий за полосатость, очень древний). А ближайшие родственники лошадей — ослы — появились позднее и в некоторых районах жили вместе с лошадьми бок о бок. Около трех миллионов лет назад лошади перебрались из Северной Америки в Азию. Впоследствии в Евразии появилось огромное разнообразие форм лошадей, приспособленных даже к очень холодному климату. В Оханском районе была найдена кость конечности очень крупного вида лошади.

В Оханском районе был также найден фрагмент нижней челюсти некрупного хищного млекопитающего размером примерно с лисицу. Лисы тоже не очень «молодые» обитатели нашей планеты, и в плейстоцене уже жили лисы, похожие на современных. Питаются лисы в основном мелкими грызунами: мышами и полевками.

№6

«Лиса»

«Лиса»

№7

Полевка

Microtus

Полевка

Microtus

В Оханском местонахождении впервые найдены зубы полевки из рода Microtus возрастом 200 тысяч лет. Полевки — мелкие грызуны, похожие на мышей, но уши и хвост у большинства видов короче. Из-за своей плодовитости, широкого распространения и невероятно высокой скорости эволюции полевки — помощники палеонтологов, потому что эти животные известны в истории Земли, по крайней мере, один миллион лет, а разные виды этих грызунов маркируют определенные эпохи. Зубы полевок часто находят рядом с костями крупных животных. Зная подрод, а лучше — вид полевки, чьи зубы попали в руки ученых, можно уточнить геологический возраст местонахождения и окружающие условия.

Как жил слон

К сожалению, мы достоверно не знаем, какой образ жизни вели трогонтериевые слоны, как они выглядели. Оханское местонахождение уникально. Например, в Азове вместе с трогонтериевым слоном не нашли останков других животных. А у нас целый «Карнавал животных» — заяц, волк, два слона, лошадь, носорог, бизон, лось, благородный олень, полевка и сайгак. Мы можем судить о том, с кем слон жил. Это очень важно с точки зрения науки палеогеографии и палеозоологии. Например, когда мы нашли часть конечности лося, нам удалось достоверно определить его биологический вид, который живет до сих пор. Представляете, уже тогда существовал вид лося таким, каким он дошел до наших дней. Это поражает воображение!

Кроме того, из породы удалось извлечь фрагменты насекомых и пыльцы. И по ним удалось установить, какой был климат, какая растительность существовала в то время на территории современного Оханского округа. Мы также можем судить об индивидуальном возрасте найденных трогонтериевых слонов. Одно животное — это слониха. От нее остались некоторые фрагменты скелета и нижней челюсти, а также два очень стертых зуба, что свидетельствует об ее внушительном возрасте. По фрагментам скелета можно судить об облике животного — его параметрах и росте. Для мировой науки это очень ценный источник информации.

Кроме того, из породы удалось извлечь фрагменты насекомых и пыльцы. И по ним удалось установить, какой был климат, какая растительность существовала в то время на территории современного Оханского округа. Мы также можем судить об индивидуальном возрасте найденных трогонтериевых слонов. Одно животное — это слониха. От нее остались некоторые фрагменты скелета и нижней челюсти, а также два очень стертых зуба, что свидетельствует об ее внушительном возрасте. По фрагментам скелета можно судить об облике животного — его параметрах и росте. Для мировой науки это очень ценный источник информации.

Карпологический анализ

Раздел морфологии растений, предметом изучения которого являются форма, строение, классификация плодов и семян. Дает огромный материал для реконструкции растительности и культурных особенностей, является ценным источником новой информации для археологических

исследований.

Раздел морфологии растений, предметом изучения которого являются форма, строение, классификация плодов и семян. Дает огромный материал для реконструкции растительности и культурных особенностей, является ценным источником новой информации для археологических

исследований.

По данным изучения разрезов местонахождения и после анализа полученных данных были проведены реконструкции процессов формирования и захоронения местонахождения, а по результатам карпологического (семена и плоды растений) и палеоэнтомологического анализов образцов была реконструирована природная обстановка времени обитания трогонтериевого слона.

Верблюдка

Corispermum

nitidum

nitidum

Ученые обнаружили скелеты двух слонов, второй из них принадлежал слонихе возрастом около 60 лет.

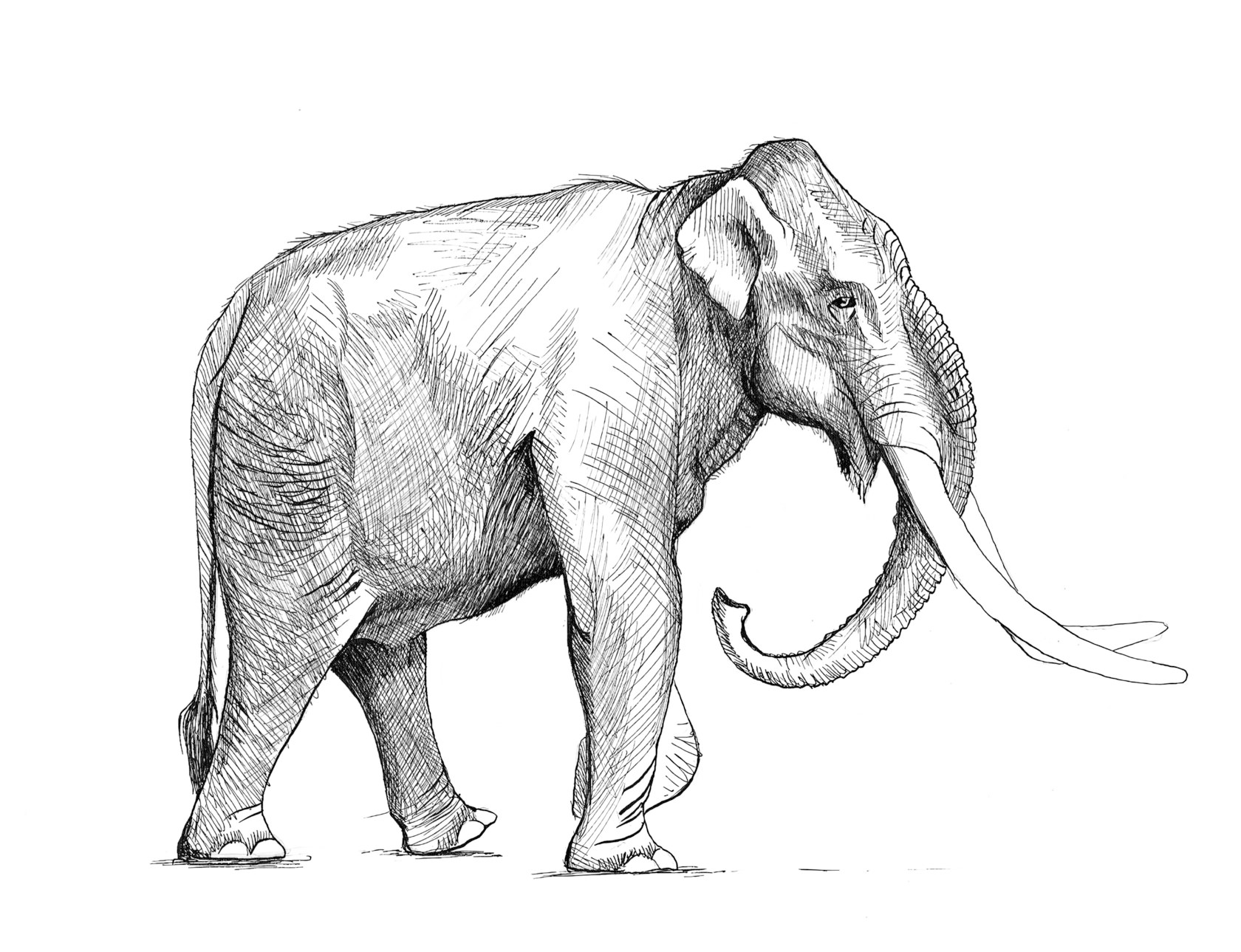

Судя по размеру найденных костей, слониха была размером с шерстистого мамонта, представленного в экспозиции Музея пермских древностей — ее рост был около 3 метров.

Судя по размеру найденных костей, слониха была размером с шерстистого мамонта, представленного в экспозиции Музея пермских древностей — ее рост был около 3 метров.

Pinus sp.

Сосна

Лапчатка

Potentilla sp.

Cerastium sp.

Ясколка

Будра

Glechoma

hederacea

hederacea

художник-палеореконструктор:

Маргарита Панова

Маргарита Панова

Предковая форма

(Африка)

(Африка)

Родословная

более 4,5 млн лет

Южный слон

Mammuthus meridionalis

(Африка)

Mammuthus meridionalis

(Африка)

более 3 млн лет

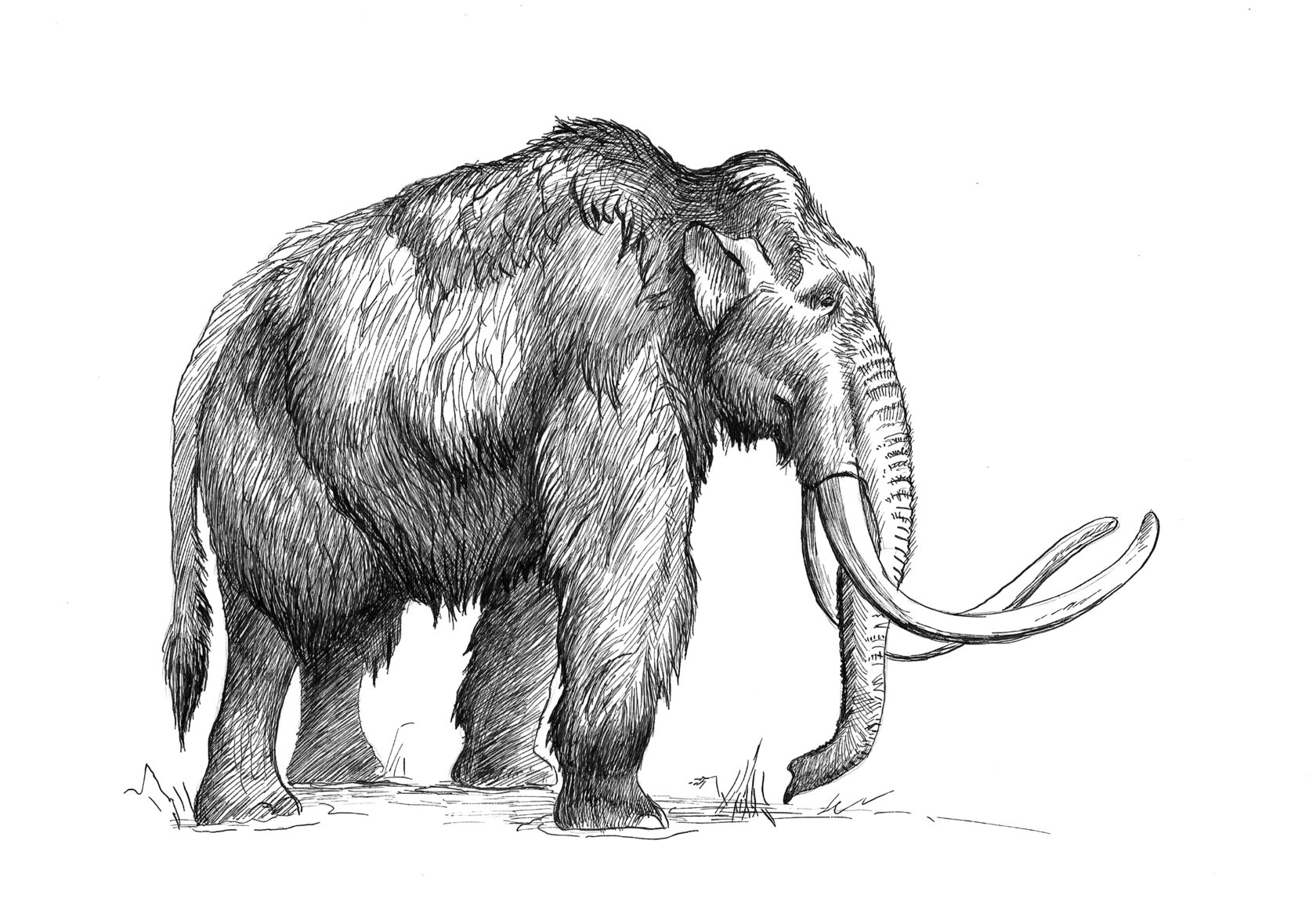

Трогонтериевый слон

или степной мамонт

Mammuthus trogontherii

(Евразия)

или степной мамонт

Mammuthus trogontherii

(Евразия)

более 1,5 млн лет

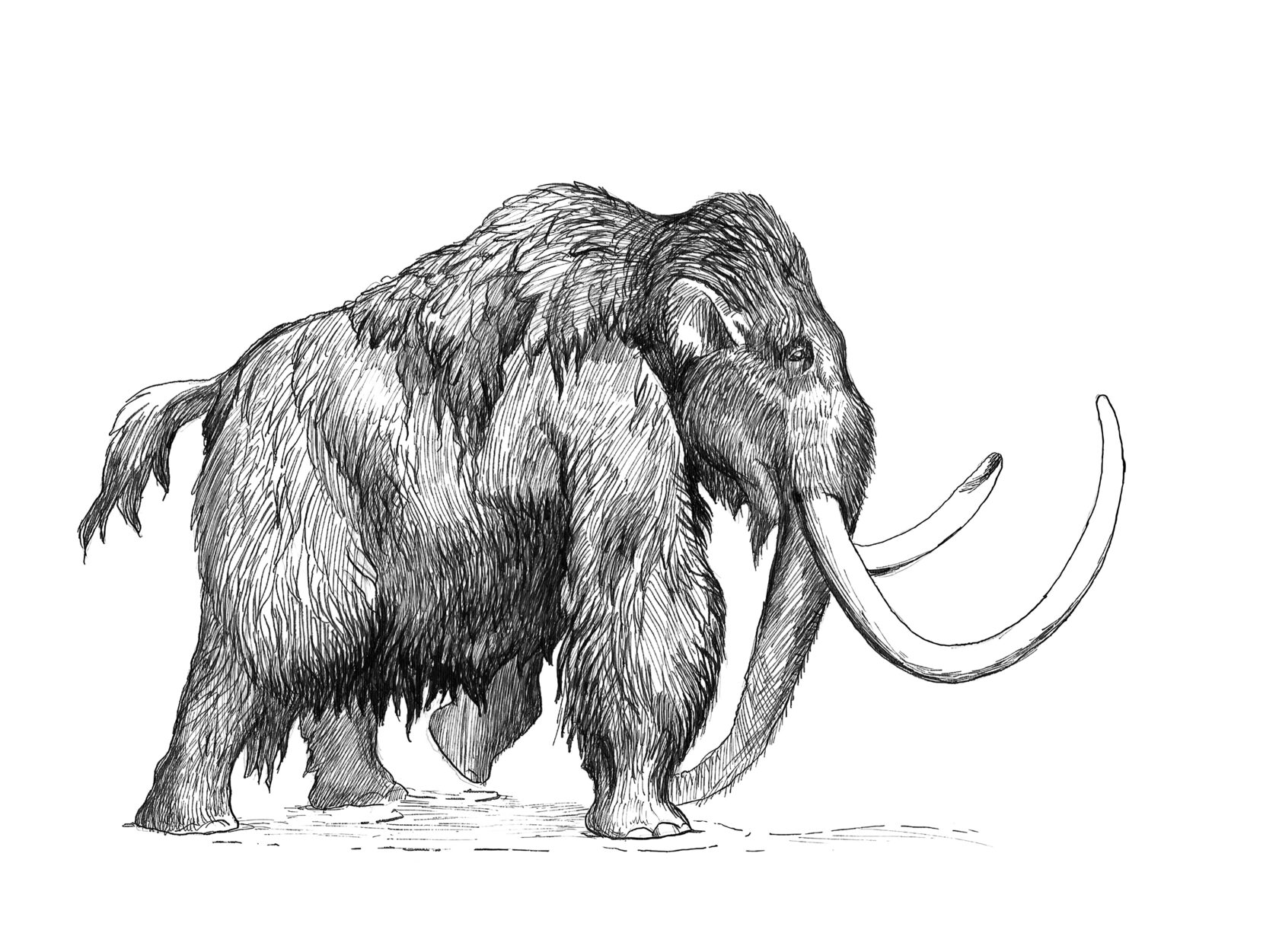

Мамонт шерстистый

Mammuthus primigenius

(Евразия)

Mammuthus primigenius

(Евразия)

более 0,5 млн лет

В начале 1850‑х годов близ города Хныс в Армении англичанин Дж. Шилл нашел останки огромного слона и увез их для изучения в Британский музей. Детально исследовав их, член Лондонского королевского общества профессор Хью Фальконер описал в 1857 году новый вид слона, назвав его слон армянский Elephas armeniacus (Falconer 1857).

Спустя почти 30 лет, в 1885 году, палеонтолог Г. Полинг описал близ города Веймар в Германии трогонтериевого слона Elephas trogonterii (Pohlig 1885). Такое название он получил в честь крупного ископаемого бобра — трогонтерия, который был найден в одних отложениях с ним. Несмотря на то что ученые в таких случаях используют название, данное раньше, и стоило бы говорить «армянский слон», отчего‑то прижилось видовое название «трогонтериевый».

Но и на этом эпопея с получением собственного имени не закончилась. Фальконер и Полинг считали описанных ими животных родственниками современных слонов, потому и дали им такое родовое имя — Elephas. Но со временем стало понятно, что они не являются предками азиатских слонов. Некоторое время трогонтериевых слонов включали в род архидискодонов, и латинское название, соответственно, писалось как Archidiskodon trogonterii. Со временем же трогонтериевых слонов стали относить к роду мамонтов, их прямых потомков. Один из вариантов слова «мамонт» выводят от вогульского (мансийского) «мангонт» — буквально «земляной рог». Аналогичные слова есть в финском, эстонском и других языках. С якутского «маммут» переводится как «земляной крот». Из-за приуроченности находок к степным палеоландшафтам появилось еще одно название трогонтериевого слона — степной мамонт.

Спустя почти 30 лет, в 1885 году, палеонтолог Г. Полинг описал близ города Веймар в Германии трогонтериевого слона Elephas trogonterii (Pohlig 1885). Такое название он получил в честь крупного ископаемого бобра — трогонтерия, который был найден в одних отложениях с ним. Несмотря на то что ученые в таких случаях используют название, данное раньше, и стоило бы говорить «армянский слон», отчего‑то прижилось видовое название «трогонтериевый».

Но и на этом эпопея с получением собственного имени не закончилась. Фальконер и Полинг считали описанных ими животных родственниками современных слонов, потому и дали им такое родовое имя — Elephas. Но со временем стало понятно, что они не являются предками азиатских слонов. Некоторое время трогонтериевых слонов включали в род архидискодонов, и латинское название, соответственно, писалось как Archidiskodon trogonterii. Со временем же трогонтериевых слонов стали относить к роду мамонтов, их прямых потомков. Один из вариантов слова «мамонт» выводят от вогульского (мансийского) «мангонт» — буквально «земляной рог». Аналогичные слова есть в финском, эстонском и других языках. С якутского «маммут» переводится как «земляной крот». Из-за приуроченности находок к степным палеоландшафтам появилось еще одно название трогонтериевого слона — степной мамонт.

Мария Колесник,

старший научный сотрудник отдела природы Пермского краеведческого музея (2015–2023)

старший научный сотрудник отдела природы Пермского краеведческого музея (2015–2023)

Евгений Мащенко,

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН (Москва)

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН (Москва)

Говорить о том, что трогонтериевый слон жил в межледниковую эпоху, нельзя, так как в указанный промежуток времени происходило, по крайней мере, одно мощное рисское (по альпийской шкале) оледенение. Кроме того, около 500 — 300 тыс. лет назад слоны с морфологией зубов, сходной с таковой Mammuthus trogontherii, обитали около Полярного круга, на территории, где уже тогда была вечная мерзлота. Неизвестно, был ли покрыт шерстью трогонтериевый слон.

Учитывая, что ареал этого биологического вида охватывал Голарктику в течение длительного периода, можно допустить, что вид обладал высоким полиморфизмом, который предполагал как редукцию шерсти, так и ее наличие у представителей, живших в приполярных районах. У слонов, живших в условиях климата, близкого к умеренному (как в Оханском районе), какая‑

то степень развития шерстяного покрова, скорее всего, была.

Учитывая, что ареал этого биологического вида охватывал Голарктику в течение длительного периода, можно допустить, что вид обладал высоким полиморфизмом, который предполагал как редукцию шерсти, так и ее наличие у представителей, живших в приполярных районах. У слонов, живших в условиях климата, близкого к умеренному (как в Оханском районе), какая‑

то степень развития шерстяного покрова, скорее всего, была.

художник-палеореконструктор:

Маргарита Панова

Маргарита Панова

Д

Н

Cемейные связи

Трогонтериевый слон

Mammuthus trogontherii

два скелета

Оханский район,

Пермский край, Россия

возраст: поздний плейстоцен,

1,5 — 0,1 млн лет

годы: 2010, 2016

Mammuthus trogontherii

два скелета

Оханский район,

Пермский край, Россия

возраст: поздний плейстоцен,

1,5 — 0,1 млн лет

годы: 2010, 2016

а, б

Трогонтериевый слон

Mammuthus trogontherii

Истринский район,

Московская область, Россия

возраст: около 150 тыс. лет

Mammuthus trogontherii

Истринский район,

Московская область, Россия

возраст: около 150 тыс. лет

в

Трогонтериевый слон

Mammuthus trogontherii

Чембакчино, Россия,

Низовья Иртыша

возраст: 550 тыс. лет

год: 1989

Mammuthus trogontherii

Чембакчино, Россия,

Низовья Иртыша

возраст: 550 тыс. лет

год: 1989

Г

Трогонтериевый слон

Mammuthus trogontherii

Усть-Тарка, Россия,

Верховья Иртыша

возраст: 200 тыс. лет

год: 1989

Mammuthus trogontherii

Усть-Тарка, Россия,

Верховья Иртыша

возраст: 200 тыс. лет

год: 1989

Д

Трогонтериевый слон

Mammuthus trogontherii

два скелета

Азов, Россия

возраст: 600 тыс. лет

годы: 1964, 1999

Mammuthus trogontherii

два скелета

Азов, Россия

возраст: 600 тыс. лет

годы: 1964, 1999

Е,Ж

Трогонтериевый слон

Mammuthus trogontherii

Эдерслебен, Саксония,

Германия

возраст: более 100 тыс. лет

Mammuthus trogontherii

Эдерслебен, Саксония,

Германия

возраст: более 100 тыс. лет

З

Трогонтериевый слон

Mammuthus trogontherii

Армянское нагорье

возраст: средний плейстоцен,

500 – 300 тыс. лет

годы: 1930-е

Mammuthus trogontherii

Армянское нагорье

возраст: средний плейстоцен,

500 – 300 тыс. лет

годы: 1930-е

И

Трогонтериевый слон

Mammuthus trogontherii

Лион, Франция

возраст: 1200 – 800 тыс. лет

год: 2001

Mammuthus trogontherii

Лион, Франция

возраст: 1200 – 800 тыс. лет

год: 2001

К

Трогонтериевый слон

Mammuthus trogontherii

Северный Рейн-Вестфалия, Германия

возраст: 43 тыс. лет

Mammuthus trogontherii

Северный Рейн-Вестфалия, Германия

возраст: 43 тыс. лет

Л

Трогонтериевый слон

Mammuthus trogontherii

Костолац, Сербия

возраст: 1000 – 400 тыс. лет

год: 2009

Mammuthus trogontherii

Костолац, Сербия

возраст: 1000 – 400 тыс. лет

год: 2009

М

Трогонтериевый слон

Mammuthus trogontherii

Маньчжурия, Китай

возраст: 1200 – 800 тыс. лет

год: 2001

Mammuthus trogontherii

Маньчжурия, Китай

возраст: 1200 – 800 тыс. лет

год: 2001

Н

Г

А,Б

В

И

Е,Ж

М

З

Л

К

середина

века

XIX

упоминания о первой находке

2

млн

по находкам трогонтериевых слонов в Евразии установлено, что они жили 2 млн — 100 тыс. лет назад

год

2010

находка слона в Оханском районе Пермского края